ハンギンググリーンとして長く人気を誇る観葉植物「オリヅルラン」。

夏の暑さにも冬の寒さにも比較的強く、初心者でも育てやすい定番の観葉植物です。

ただ、オリヅルランを育てる上で冬場の管理にはちょっとしたコツが必要。

そこで今回は、オリヅルランの冬場の管理方法のコツを3つご紹介します。

オリヅルランが冬に枯れる理由は?

オリヅルランが冬に枯れる場合、以下の原因が考えられます。

15度以下の寒さに当たる

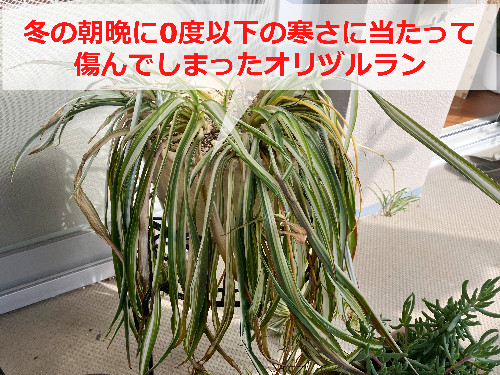

マイナス3度の寒さに当たって傷んでしまったオリヅルラン

マイナス3度の寒さに当たって傷んでしまったオリヅルラン

オリヅルランは冬の寒さには比較的強いものの、霜や氷点下の気温にさらされると葉や茎が傷んでしまいます。

オリヅルランの生育適温は15度~25度程度。冷たい気温が続く冬はオリヅルランが弱りやすい季節です。

オリヅルランの美しい姿を保ちつつ冬越しさせるなら最低でも10度、できれば15度はキープしよう。

水のやりすぎ

冬のオリヅルランは寒さによって生育が鈍ります。

そのため、暖かい時期と同じ頻度で水やりを続けていると、根が吸いきれずに残った水分が長く土に停滞します。

土が長時間湿り続けると根が呼吸できずに傷み、そのまま根腐れを起こしてしまうことが多いです。

日照量、日照時間が足りない

冬はどうしても日照時間が短くなります。

オリヅルランは耐陰性があるとはいえ、あまりにも日光不足が続くと葉の色つやが悪くなり、弱ってしまうこともあります。

日当たりの良い場所が確保しにくい冬場。そんな時は植物育成LEDライトを活用してみるのもおすすめ。冬の日照不足をサポートしてくれる。

エアコンの温風に直接当たる

窓を閉め切りがちになる冬。暖房で室温を暖かく保つことはオリヅルランにとっても良いことです。

ただし、気を付けたいのが暖房の温風が直接オリヅルランに当たること。

非常に乾燥した温風がオリヅルランに当たることで、株全体を傷めてしまう恐れがあるのです。

エアコンの温風がオリヅルランに直接当たらない位置に鉢を置いてみてね。

冬のオリヅルランの管理方法は?冬越しコツ3つを解説

では、さっそくオリヅルランの冬の育て方をくわしくご紹介します。

オリヅルランを冬越しさせるコツ①極端な寒さに当てない

冬の寒さにも強く0度程度までは耐えられるオリヅルラン。とはいえ、0度を下回る頃には葉が茶色っぽく変色し徐々に弱っていきます。

オリヅルランの株姿を綺麗に保ちつつ冬越しさせるなら、最低でも10度は保ちたいところです。

オリヅルランを冬も屋外に置いている場合、5度程度までは耐えられることも多いですが、0度以下になるととたんに葉が傷みます。(下画像)

冬の寒さにも比較的強いオリヅルランだけど、本来は暖かい場所を好むよ。生育適温は15度~25度程度。最低でも10度は保つのが理想的。

あわせて読みたい 「オリヅルランの育て方 水やり方法、置き場所などを解説!」

オリヅルランを冬越しさせるコツ②乾燥気味に管理

冬場のオリヅルランは生長が緩慢になる「休眠期」です。そのため、冬場のオリヅルランは水を吸い上げる力自体が低下しています。

冬になっているのにも関わらず、暖かい時期と同じ感覚とタイミングで水やりしていると「根腐れ」を起こしやすいです。

冬は土が乾いて2~3日してから控え目に水を与えよう

冬場のオリヅルランは断水気味に管理します。

乾燥気味に管理することでオリヅルランの樹液濃度を高め、冬の寒さに耐える力が高められます。

冬の水やりの目安は月に2回程度。土が乾いて2~3日置いてから表土全体が湿る程度に水を与えよう。

オリヅルランを冬越しさせるコツ③日当たりの良い場所

オリヅルランは日当たりの良い場所を好みます。

冬場であれば、なるべく室内の日がよく当たる窓際などに置いて徒長(とちょう)を防ぎます。

日照不足が招く「徒長」とは?

日照不足が続くことで起こるのが「徒長(とちょう)」です。徒長したオリヅルランは葉の色つやが悪くなります。

また、オリヅルランの葉っぱ一枚一枚が縦に細長く伸び、全体のボリュームが無くなってだらしない見た目に変わります。

ただし、徒長はオリヅルランの見た目を悪くさせるだけではありません。株自体が弱々しくなることで、ちょっとした環境の変化や病害虫による被害も受けやすくなります。

「少し水をあげすぎてしまった」

このような場合、光を十分に浴びた丈夫なオリヅルランであれば耐えられるかもしれません。

しかし、徒長により弱っているオリヅルランだと、このようなちょっとした失敗が「致命的なダメージ」になりかねないのです。

冬のオリヅルラン、水を与える方法と失敗を防ぐコツは?

冬のオリヅルランの管理の中でも難しいのが「水を与えるタイミング」です。

まずは「土が乾いたかどうか」の確認方法から見ていきましょう。

土が乾いたかどうかの確認方法

- 「鉢を持ち上げて軽い」

- 「土に指を3cm程入れて湿気を感じない」

- 「鉢底から見える土が乾いている」

- 「葉がしおれている」

冬場の水のやり過ぎはオリヅルランを根腐れに発展させる原因になります。

根腐れしたオリヅルランは高確率で枯れてしまいます。冬の水のやり過ぎにはくれぐれも気を付けてください。

難しい冬の水やりは「水やりチェッカー」でストレスフリーに

「できれば枯らしたくない」「いちいち水やりのタイミングで悩むのは面倒」

そのような場合に役立つのが水やりチェッカーです。

土に挿すだけで色で水やりのタイミングを知らせてくれるアイテム。土の乾湿具合をPF値で測定します。

- 白➡乾いている

- 青➡水が足りている

冬場のオリヅルランの場合、チェッカーが白になって2~3日程してから水を与えます。

この商品を開発したのは元パイロットの方。「プロと同じタイミングで水やりがしたい」と試行錯誤しその結果誕生したのが「サスティー」なんだって。僕も愛用しているよ!冬の水やりに自信がない人は使ってみてね。

冬は湿気によるカビに注意!

オリヅルランを冬に室内管理している場合、風通しの悪さによるカビ、根腐れに注意が必要です。

控え目に水を与えているとはいえ、どうしても吸水するスピード自体も遅くなるのが冬のオリヅルランです。

一週間以上土が湿っているようなら要注意。高湿状態が長く続くことで「カビ」や「根腐れ」が生じやすい。

窓を閉め切りがちな冬の室内はどうしても風通しが悪くなります。

そんなときはサーキュレーターをフル活用して空気の流れを作りだしましょう。

オリヅルランの根詰まりに気付いたのが冬の場合はどうすべき?

オリヅルランは根詰まりしやすい代表選手といえます。

オリヅルランの根は太く、根詰まりしやすい植物として有名です。オリヅルランの植え替え適期は4月~9月頃の暖かい時期です。

しかし、葉が変色して全体的に元気がなくなってきたら、そのまま根腐れに発展する恐れもあります。

冬にオリヅルランの根詰まりに気付いたら暖かい場所で根鉢を崩さずに植え替えるのも手

オリヅルランの植え替えは暖かい時期に済ませるのが基本です。

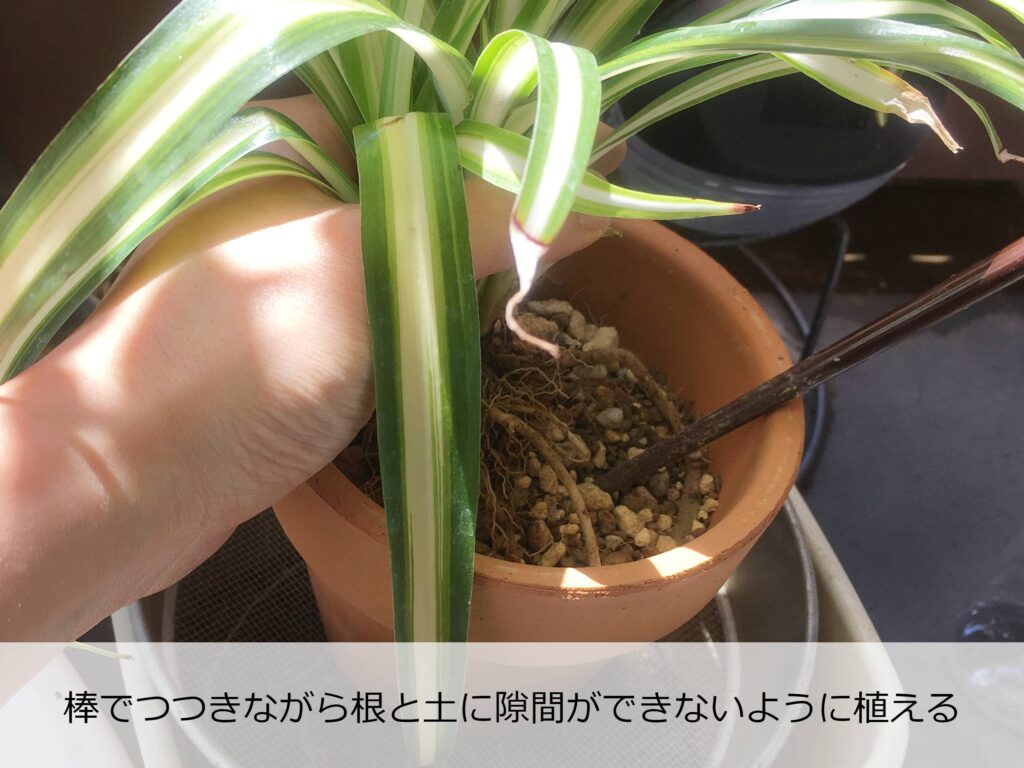

しかし、オリヅルランの根詰まりに気づいたのが冬場だった…という場合、なるべく暖かい場所でひと回り大きめの鉢に植え替えるのもよいでしょう。

根詰まりによって株が弱っている場合は根鉢を崩さずひとまわり大きめの鉢に移す。特に問題無く育っているようなら植え替えは春まで待つのが基本だよ。

寒い時期の植え替えは、オリヅルランによってかなりのストレスになるので、できるだけ素早くササッと済ませます。もちろん、肥料は不要。

根詰まりを放置することで、水がうまく吸収できずに鉢内が湿った状態になります。高湿状態が続くことで懸念されるのが、やはり「根腐れ」です。

根詰まりを放置することで引き起こされるのが「根腐れ」

実は、このような対処ではさらにオリヅルランが根腐れを引き起こしやすくします。

根がぎゅうぎゅうの状態で水を与えてもうまく吸収できません。さらに肥料を与えれば浸透圧で根の傷みを加速させることにも。

オリヅルランは最低でも2年に一度は植え替えましょう。適期は4月~9月です。

あわせて読みたい「オリヅルランの葉が折れる原因は?綺麗な葉を保つコツも」

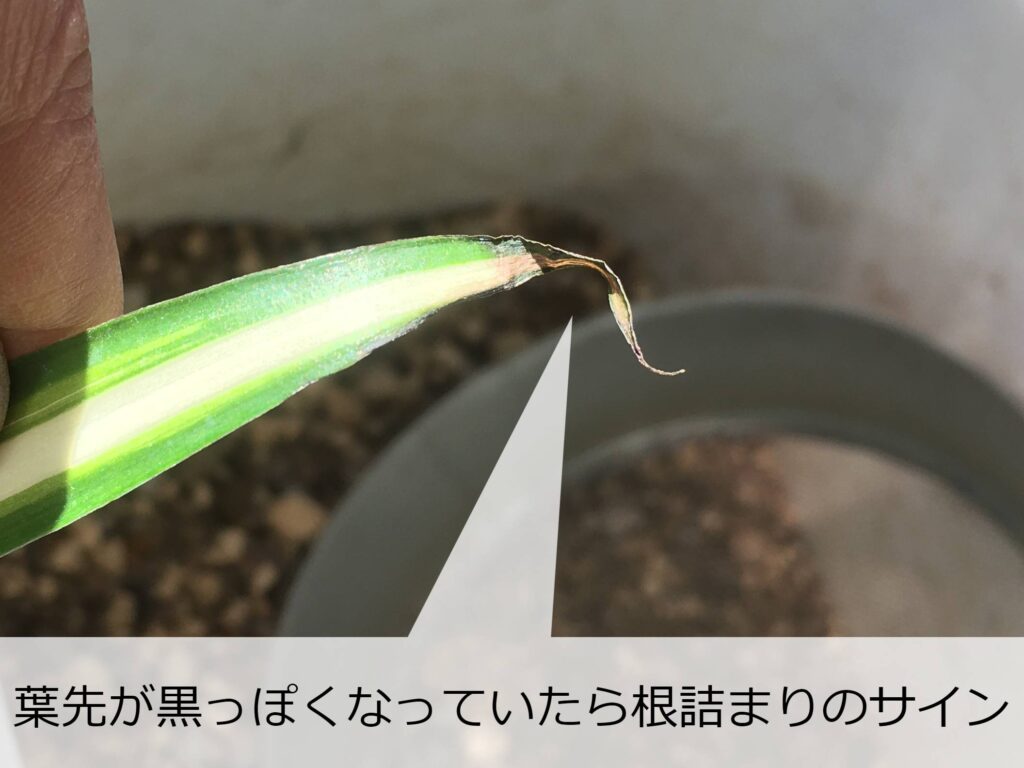

オリヅルランの葉先が茶色く枯れてきたら根詰まりのサイン

オリヅルランの葉先は黒っぽく変色している場合、鉢内が根っこでいっぱいになる「根詰まり」を起こしていることが多いです。

鉢底をのぞいてみて、根っこがはみ出ていたら根詰まりのサイン。

ただ、オリヅルランは根っこが太く、根詰まりしていても鉢底から根がはみ出ていない場合もあります。また、鉢底の穴が小さい場合も、根が詰まっていても出てこないケースも。

分からない場合は、一度鉢から株を取り出して見るのがおすすめです。

もし、「なかなか抜けない…」という場合は、鉢内が根でいっぱいになっている可能性が高いです。

下写真は、オリヅルランの鉢植えの底穴です。根っこがはみ出ている様子はありません。

しかし、葉先が枯れる葉が続出したため、鉢から株を取り出してみると…↓↓

こんなに根詰まりしていました。

鉢底から根が見えていなくても根詰まりしていることも多い。分からない場合は鉢から株を取り出して見るのが早い。

冬のオリヅルランに肥料は必要?

結論から申し上げると、冬のオリヅルランに肥料は基本不要です。

冬のオリヅルランに肥料が要らない理由は以下の通りです。

元気がないからと言って安易に肥料を与えるのは控えるべき。

冬のオリヅルランは生育が鈍っている➡肥料を必要としない状態

気温の低下や日照時間の不足により、冬のオリヅルランは光合成が制限されます。

冬のオリヅルランは光合成が活発に行われないため、肥料を与えたところで栄養素を吸収しにくくなっているのです。

冬のオリヅルランは寒さによって生長が鈍る「休眠期」に入っているよ。

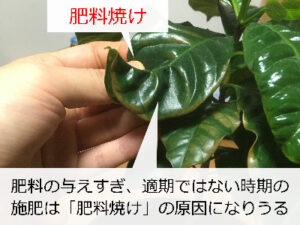

不要な施肥は根を傷める原因になることもある

冬に肥料を与えると未吸収の栄養素が土に蓄積しやすくなり、根に負担をかけてしまうこともあります。

その結果、「肥料焼け」や「根腐れ」を引き起こすこともあるのです。

肥料焼けとは、過剰な肥料を吸収しすぎて葉や根にダメージを受けるトラブルのこと。天気予報をチェックして最低気温が15度以下になったら肥料を与えるのは一旦ストップしてね。

冬を越す!オリヅルランの生育レポート

ここからは、筆者が鉢植えで育てているオリヅルランの生長記録です。

オリヅルランを購入【2021/4/8】

ホームセンターで200円くらいで購入したオリヅルランのポット苗です。ライトグリーンの葉が輝いていますね。ただし、強い日差しには弱いので、半日陰で管理します。

さっそく葉先が変色して根詰まりしている様子。なので、植え替えから敢行します。

ポットを抜いてビックリ。思っていた以上に根が詰まっています。オリヅルランの根はごぼうみたいに太いです。この根は水分を蓄えるという役割があるそう。だから乾燥には強いんですね。

古い土を棒で軽くつつきながら落します。ホームセンターや園芸店で購入した苗は水持ちのよい土で植え付けられている場合が多いです。(多分、水やりの回数を減らすため)

このままでは水はけが悪く根腐れしやすいので、生育をよくするためにもオリヅルランの好む水はけの良い土にに植え替えます。

カッチカチに根鉢が固まっていたので結構疲れました(汗)。

こんな感じで土を落しています。変色した根っこはカット。もう少し切りつめてもよかったかもしれません。

私の管理方法

私の管理方法

- 鉢…通気性にすぐれる素焼き鉢

- 土…観葉植物の土:赤玉土(小粒):鹿沼土を5:3:2くらいで混ぜ込み

- 肥料…マグアンプ(緩効性肥料)を混ぜ込んだ

- 置き場所…ベランダの半日陰

- 水やり…土が乾いたらたっぷりと

最後に水をたっぷり与えて完了。風通しよい半日陰で管理します。

根詰まりしたオリヅルラン【2021/5/30】

なんと、早くも根詰まりしてしまいました。鉢が小さすぎたのかもしれません。植え替えます。

鉢から抜くと鉢底石まで根が絡みついてびっしりでした。また、葉先も変色し始めています。

オリヅルランに限っては、「ふた回りくらい大き目の鉢」に植え替えてもいいかもしれませんね。とにかく根の生長が早い。

こうしてみると、かなり葉数も増えてボリュームが出ましたね。そろそろランナーが伸びて子株が出てきてほしいところ。

私の管理方法

- 鉢…プラスチック鉢(子株を出してハンギングにしたい)

- 土…観葉植物用の土:多肉植物用の土を半々にした

- 肥料…マグアンプを混ぜた

- 害虫対策…オルトランを混ぜた

- 場所…ベランダの半日陰

子株が増えて花も咲いたオリヅルランの経過【2021/8/30】

暖かい時期を迎えてかなり生長したオリヅルランをご覧ください。

先々週くらいから白い花も咲き、子株もどんどんと増やしています。ずっとベランダで育てていましたが、あまりの暑さに葉焼けの兆候が見られたため、先週から室内に避難中です。

白い模様の部分が茶色くなった気がしたので…。建物の位置的に直射日光が当たりすぎるのでそれを避けるためにも室内の明るい場所に引っ掛けています。

あわせて読みたい「オリヅルランのランナーが出ないときの対処法」はこちら

控え目な花ですよね。最初、まったく気づきませんでした。もう少し暑さが落ち着いたら、またベランダに出して育てようと思います。

あわせて読みたい「オリヅルランを大きくしたくない場合の対処法とは?」はこちら

真夏を越して大きく生長したオリヅルラン【2021/11/9】

10月中旬まで25度を超す日が続いていましたが、ここへ来て朝晩は10度以下になる日も少しずつ出てきました。

真夏は直射日光を避け、日陰に置いて管理。おかげで、葉焼けによるダメージは避けられました。

ここからは水やりを控えて乾燥気味に管理します。耐寒性を高めるためですね。

できるだけ風通しのよい屋外で管理し、株を丈夫に保ちたいところ。最高気温が15度以下になったら朝晩のみ、室内へ取り込む予定です。

かなり子株も増えて大きく育っていますね。なんとかこの姿を保ちつつ冬越ししたいところです。

あわせて読みたい「オリヅルラン 子株の管理方法【切る?増やす?そのまま?】」はこちら

冬場のオリヅルランは室内へ【2021/1/4】

12月中旬になり寒さで葉が傷み始めたため室内へ移動しました。寒いとどうしても葉が傷んで見た目が悪くなってしまうので。

大きくなった子株をカットして増やすこともできますよ。(下写真)

子株で増やすのに適した時期は春~秋頃までです。暖かい方が根が張りやすく失敗しにくいです。

オリヅルランが冬に枯れる理由は?冬越しコツを徹底解説!【まとめ】

今回は、オリヅルランの冬の管理コツをご紹介しました。

暑さにも寒さにも比較的強く、地域によっては屋外でも越冬可能なオリヅルラン。冬場の管理のコツをつかんで元気な姿を保ちたいですね。

オリヅルラン 冬の管理のコツ3つ

- 10度は保つようにする

- 乾燥気味に管理(目安は月1~2回程度)

- 日当たりの良い場所

オリヅルランの冬越しにあると便利なおすすめ園芸アイテムはこれ

☆★難しい冬の水遣りをサポート。土に挿しておくだけで土の乾き具合を測定してくれる「水やりチェッカー」↓↓

☆★冬場の日照不足をサポート。太陽光と似た光を発する「植物育成ledライト」↓↓

あわせて読みたい「観葉植物の育成をサポート!失敗しない植物育成ライトの選び方とは?」

☆★コバエの原因となる堆肥や腐葉土を含まない。冬の室内でも清潔にオリヅルランを育てられる「室内向けの土」↓↓

あわせて読みたい「虫がわかない土のおすすめは?清潔に観葉植物を楽しむなら土選びが超重要」

☆★土に混ぜ込むor撒くだけでオリヅルランをはじめとする観葉植物に付きやすい害虫を未然に防ぐ↓↓

あわせて読みたい「観葉植物の害虫対策!虫を防ぐために押さえておくべきポイント3つ」

オリヅルランのその他topics