ぷっくりとした肉厚の葉が可愛い金のなる木。幸運や繁栄をもたらす植物として高い人気を誇り続けています。

水やりが少なくて丈夫なうえ、金運アップにつながるとされる金のなる木ですが、育て方がイマイチ分からず弱らせてしまう人も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、金のなる木に関するちょっとした疑問にお答えします。

金のなる木の鉢の選び方は?

金のなる木は蒸れを嫌います。そのため、使用する鉢は通気性・排水性に優れているものが最適です。

通気性に優れる素焼き鉢がおすすめ

- テラコッタ(素焼き鉢): 通気性が良く、水分の蒸発が早いので、多肉植物に適している

- プラスチック鉢: 軽量で価格も安いですが、通気性が低く、室内管理の場合は特に蒸れやすいため注意。鉢底に十分な排水穴があるものを選ぶこと。スリット鉢も良い

- 陶器鉢: 見た目が美しく、インテリアにも合いやすいですが、通気性がやや低いので、水はけに注意が必要

大きすぎず小さすぎないサイズをチョイス

- 根の広がりに合わせたサイズ: 金のなる木根は浅いものが多いので、根が十分に広がれる程度の大きさの鉢を選ぶ。ただし鉢が大きすぎると水が溜まりやすく、根腐れの原因になるため注意

- 成長を見越したサイズ: 大きすぎる鉢は避け、植物の成長に合わせて徐々にサイズアップしていく

水はけの良い鉢を選ぼう

- 排水穴の有無: 鉢の底に排水穴があるものを選ぶ。これにより、水の滞留を防ぎ、根腐れを予防できる

- 鉢底石の使用: 排水性をさらに良くするために、鉢の底に鉢底石を敷くことも忘れずに

金のなる木は鹿沼土だけでも育つ?

金のなる木は鹿沼土だけでも育てることができますが、他の用土と混ぜて使うことでさらに良い環境を作れます。

鹿沼土だけよりは他の用土を組み合わせて使う方がよく育つ

鹿沼土は、軽くて通気性と排水性が非常に良いため、多肉植物の栽培に適しています。

ただ鹿沼土だけだと栄養分が少ないため、単体で使用するよりは他の用土と混ぜて使うのがおすすめです。

鹿沼土と他の用土との配合例

- 鹿沼土 4: 赤玉土(小粒) 4: 腐葉土2

- 鹿沼土 4: 赤玉土(小粒) 5: ピートモス1

- 鹿沼土4:赤玉土(小粒)4:軽石(小粒)2+元肥として「マグァンプk」をひとつまみ

※経験上、100均の鹿沼土は粒が崩れやすいため鉢内が蒸れやすい。粒が崩れにくい「硬質」タイプの鹿沼土を使う方が根が傷みにくくおすすめ。

鹿沼土だけで育てるポイント

- 定期的な肥料の供給: 鹿沼土には栄養分がほぼ無いため、定期的に肥料を与えることで不足分を補います。元肥としてマグァンプkを混ぜ込んでおくと良いでしょう。

- 水やりの管理: 水はけが良い分乾燥しやすいので、生育が盛んな春と秋は乾燥させすぎないよう注意します。

- 1年~2年に1回の植え替え:土は経年により粒が崩れて団子状に固まります。特に安価な鹿沼土の場合は粒が崩れやすい傾向です。1~2年に1回の植え替えで土を更新してください。崩れにくい硬質タイプの鹿沼土もあります。

初心者でも大丈夫!金のなる木の育て方【完全ガイド】

さて、金のなる木を育てる上で忘れてはならないのが、金のなる木は「多肉植物」であるということです。

多肉植物はその名のとおり、肉厚の葉にたくさんの水分や養分を蓄えています。

そのため、必要最低限の水やりで十分。逆に、水のやり過ぎは腐敗を招きます。 では、お手入れ別でくわしくみていきましょう。

金のなる木の育て方【水やり】

金のなる木はその厚みのある葉に沢山の水分と養分を蓄えています。そのため、水やりは「土がしっかり乾いてからたっぷりと与える」が基本。

とはいえ、時期によって水やりのタイミングを微妙に変える必要があります。

金のなる木は、春と秋に生育がさかんになる春・秋型の多肉植物です。反対に、極端な暑さと寒さに晒される夏と冬は、生育が緩慢になります。

- 春・秋…土が乾いたタイミングで鉢底から水が出るくらいたっぷりと与える

- 夏・冬…土が乾いてさらに3~4日程してから、土の約1/3が湿る程度に与える

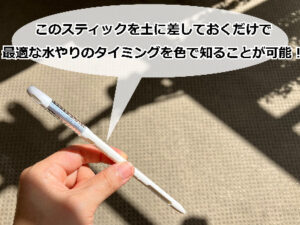

水やりチェッカーがあると便利

以下表を参考にして、金のなる木の水やりに挑戦してみてね。

| 春・秋(トレーナー1枚で外に出て丁度いいくらい) | チェッカーが白になったタイミングで、鉢底から水が流れ出てくるくらいにたっぷりと与える。 |

| 夏(約25度以上)、冬(約10度以下) | チェッカーが白になってさらに3~4日程経ったら、土の約1/3が湿る程度に水を与える。冬の場合は夜間を避けた暖かい時間帯に。夏の場合は早朝か日が暮れてからの涼しい時間帯に。室内管理の場合は明るく風通しのよい場所に置くことで根腐れ、カビ、病害虫の発生を防ぐ。 |

金のなる木の育て方【置き場所】

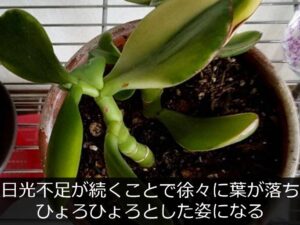

観葉植物として人気の金のなる木ですが、本来は日光が大好きです。気温が許す限りは屋外に置いて育てることで、美しい樹形と株の充実が見込めます。

反対に、1年じゅう室内に置いたままではどうしても日光不足に陥り、葉が小さくなったり茎ばかりが縦に伸びて弱々しい姿になりがちです。(下写真)

- 室内なら、南~東向きの窓際。風通しのよい場所。

- 屋外なら、半日陰~日向。ただし、夏(25度以上)は、高温と強光で葉が傷みやすいため半日陰~日陰に移動。冬(3~5度以下)は、室内へ移動しておくと安心。

冬場の日光不足をサポートしてくれる「植物育成ライト」

「置き場所の日当たりがどうもイマイチ…冬の日照不足も気になる…」 「せっかくなら、金のなる木を室内に置いて育てたい…」

このような時に便利なのが、日光不足をサポートしてくれる「植物育成ライト」です。

植物育成ライトは太陽光と似た光を照射することで、植物の日光不足をサポートしてくれるアイテム。

金のなる木の場合、小鉢であればスタンドタイプ、大株であれば、場所をとらずに広範囲で照射できるクリップタイプのライトがおすすめだよ。

金のなる木の育て方【植え替え】

鉢底から根っこがはみ出ていたり、前回の植え替えから2年以上経っていたりする場合なら植え替えが必要になります。

生長具合にもよりますが、金のなる木には2~3年に1回の植え替えが必要です。

植え替えは根詰まりを解消するためだけにするのではありません。古くなった土を交換するためにも植え替えは必要な作業です。

なぜなら、土は経年によって徐々に粒が崩れ、団子状に固まってきます。すると、水はけが悪くなることで鉢内が蒸れ、根腐れを起こしやすくなるのです。

「水やり後、水が土になかなか浸み込んでいかなくなった…」「土に触れるとカチコチに固まっている」などの場合も植え替えが必要です。

- 金のなる木の植え替え時期…2~3年に1回程度

- 金のなる木の植え替えに適した季節…春先or秋(ただし、梅雨時期は蒸れにより株が弱りやすいため、梅雨直前の植え替えは避けるべき)

- 金のなる木に適した土…水はけの良い土。市販の「さぼてん・多肉の土」でok

蒸れを嫌う金のなる木には、通気性・排水性に優れる素焼き鉢がおすすめ

何といっても多湿と蒸れを嫌うのが金のなる木の特徴です。特に、水やりに慣れないうちはついつい水をやり過ぎてしまいがち。

そんな時でも、通気性・排水性に優れる素焼き鉢なら水のやり過ぎによる失敗を防いでくれます。なぜなら、素焼き鉢は多孔質だから。

目に見えない穴が無数に存在する素焼き鉢なら、鉢内の通気性を保って内部を蒸れにくくし、根腐れを防いでくれます。

ちなみに、最近では使い込んだ味のある雰囲気の「モスポット」が人気。モスポットは、アンティーク加工した素焼き鉢のことだよ。

金のなる木の育て方【土、肥料】

金のなる木は水はけのよい土を好みます。市販の土なら、多肉植物やさぼてん用の土が適しています。

自分でブレンドする場合は、「赤玉土(小粒)5:腐葉土2:鹿沼土(小粒)2:パーライト1」のように、用土の7割~8割を水はけのよい団粒構造の土にするとよいでしょう。

肥料を与える場合は、生育がさかんな春と秋に与えます。

室内管理なら「室内向けの土」を使うと虫が寄り付きにくくなる

金のなる木の育て方【病害虫】

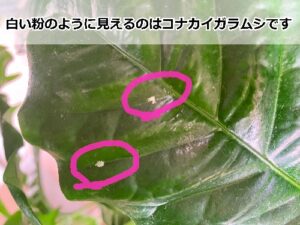

金のなる木につきやすい害虫にはカイガラムシがあります。

カイガラムシが金のなる木に付くと、葉や茎をベタベタにしたり、白い綿のようなものが吹いたりする症状がでます。

カイガラムシを放置していると、吸汁によって徐々に葉や茎を傷ませ、最終的には株を弱らせられます。

最悪、他の植物にまで被害が及ぶこともあるのです。 見つけ次第取り除いて駆除することが大事です。

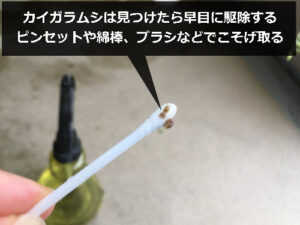

カイガラムシは口針を差し込んで寄生している場合が多い。そのため、水を吹きかけるくらいでは取りきれないことが多いのが特徴。ピンセットや綿棒を使って確実にこそぎ落として。

数が多すぎて手に負えない場合は殺虫剤の使用も検討します。放置していると、「すす病」や「こうやく病」などの病気を引き起こします。

窓を閉め切りがちな真夏・真冬はサーキュレーターで風通しを確保

また、窓を閉め切りがちになる冬場はどうしても風通しが悪くなります。結果、根腐れや病害虫による被害を受けることも。

とはいえ、寒さの厳しい冬に頻繁に窓を開け閉めするのは現実的ではありません。そんな時に活躍するのがサーキュレーターです。

サーキュレーターを使うことで、室内の空気を効率的にかき混ぜ、根腐れや病害虫・カビの発生などを防ぎます。

まとめ

金のなる木は、その可愛い見た目と管理のしやすさで疲れた心を癒してくれます。 さらに、金運を呼び込むとされている金のなる木。

育てるだけで運気を上げることができるのも大きな魅力ですね。 ぜひ、今回の記事を参考にして金のなる木を長く育ててみてください。

品種によっては、株が充実してくると可愛い花を咲かせてくれますよ。

金のなる木 育て方のポイント【まとめ】

- 水やり…土が乾いてからたっぷりと与えるのが基本。ただし、生育が緩慢になる真夏と真冬は土が乾いてさらに3~4日程してから土の約1/3が湿る程度にしておく。

- 置き場所…日光が大好きな植物なので、できるだけ日当たりの良い場所に置く。ただし、屋外の場合は夏の直射日光を避ける。根腐れや病害虫を防ぐためには風通しも重要。室内の場合はサーキュレーターをまわす。

- 植え替え…2年~3年に1回の植え替えが必要。春または秋の元気な時期に済ませる。

- 土、肥料…水はけの良い土。肥料を与えるなら春か秋。

- 病害虫…風通しが悪く暖かい場所に置いているとカイガラムシがつくことがある。発見したら早めに取り除くことで被害を最小限に抑える。

関連topics