「冬になるとガジュマルの元気がなくなる…」

「ビニールをかけた方がいいって聞いたけど、本当に大丈夫?」

ガジュマルは丈夫なイメージがありますが、寒さには意外と弱い観葉植物です。

特に冬の冷え込みや夜間の冷気によって、葉落ちや根腐れを起こすことも珍しくありません。

そこで役立つのがビニールを使った寒さ対策。ただし、使い方を間違えると逆効果になることもあります。

この記事では、

- ガジュマルが冬に弱る理由

- ビニール保温が有効なケース

- 失敗しない正しい使い方と注意点

をわかりやすく解説します!

ガジュマルは冬にどれくらい寒さに弱い?

ガジュマルは熱帯〜亜熱帯原産の植物で、寒さはあまり得意ではありません。

冬越しの目安温度

- 安全に管理できる温度:10℃以上

- 弱り始める目安:5〜10℃

- 枯れるリスクが高い:5℃以下

日本の冬は、

- 夜間に室温が下がる

- 窓際や床付近が冷えやすい

- 暖房を切る時間帯がある

など、ガジュマルにとっては意外と過酷な環境です。

ガジュマルの冬越しにビニールは効果ある?

結論から言うと、条件付きでOKです。

ビニールが有効なケース

- 室内管理だが、夜間の冷え込みが心配

- 窓際に置いていて冷気を受けやすい

- 暖房をつけない時間帯が長い

- 簡易的な保温をしたい

ビニールは冷たい空気を遮断し、鉢周りの温度低下を防ぐ効果があります。特に夜間の冷え対策としては有効です。

ただし、常にかけっぱなしはNG。ここを間違えると失敗につながります。

ガジュマルの冬越し|ビニールの正しい使い方

① 透明ビニールをふんわりかける

植物全体を包み込むように、密閉せずふんわりとかけます。完全に密閉すると、蒸れやカビの原因になります。

ポイント

- 上部に少し隙間を作る

- 葉に直接触れすぎないようにする

② 夜だけかけて、昼は外す

ビニールは夜間の保温目的で使うのが基本です。

- 夜:ビニールをかける

- 昼:外して日光と風を当てる

昼間もかけっぱなしにすると、

- 温度が上がりすぎる

- 湿気がこもる

- 葉が蒸れて傷む

といったトラブルが起きやすくなります。

③ 水やり後は必ず外す

水やり直後にビニールをかけると、鉢内が冷えて根腐れの原因になります。

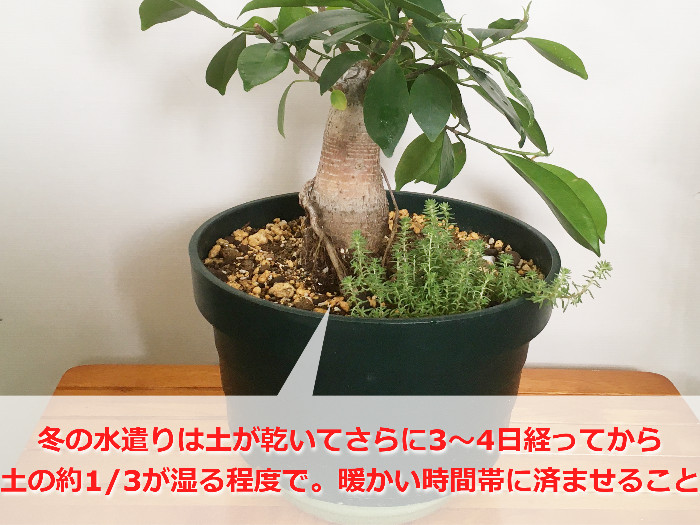

冬の水やりは

- 土がしっかり乾いてから

- 暖かい時間帯に

- その日はビニールをかけない or 乾いてからかける

を意識しましょう。

ビニール使用でよくある失敗例|ガジュマルを弱らせるNG行動

ビニールは正しく使えば冬越しの心強い味方ですが、使い方を間違えると逆効果になることも。

ここでは、ガジュマルの冬越しで特に多い失敗例を詳しく解説します。

ビニールを密閉してかけっぱなしにする

寒さを防ごうとして、鉢ごと完全に密閉してしまうのはNGです。

ビニール内は空気がこもりやすく、湿度が過剰になり蒸れやすい状態になります。

その結果、

- 葉が黒ずむ

- カビが発生する

- 根腐れにつながる

といったトラブルが起こりやすくなります。

ビニールはふんわりかけて、必ず隙間を作るのが基本です。

昼間もビニールを外さない

ビニールは夜間の冷え込み対策として使うもの。

昼間もかけっぱなしにすると、日差しで内部温度が急上昇し、葉焼けや蒸れの原因になります。

また、風が当たらず空気が滞ることで、

- 葉が弱る

- 病害虫が発生しやすくなる

こともあります。

日中はできるだけ外して、日光と風をしっかり当てるようにしましょう。

水やり直後にすぐビニールをかける

冬場の水やり後は、土の中が冷えやすい状態です。

そのタイミングでビニールをかけると、湿った冷気が鉢内にこもり、根を傷める原因になります。

特に注意したいのは、

- 気温が低い夜

- 日照不足の日

水やりは暖かい時間帯に行い、土や鉢表面がある程度乾いてからビニールを使うようにしましょう。

日光が当たらない場所でビニールを使う

「寒いから」と日陰や暗い場所に移動し、ビニールだけで対策するのも失敗例のひとつです。

ガジュマルは冬でも明るい場所を好む植物。光が不足すると、

- 葉が黄色くなる

- 葉落ちが増える

- 株全体が弱る

といった症状が出やすくなります。

ビニールはあくまで補助。明るさ+適度な保温をセットで考えることが大切です。

ビニールは「保温しすぎない」「蒸らさない」が鉄則

ガジュマルの冬越しにおいて、ビニールは万能な防寒具ではありません。

重要なのは、

- 保温しすぎない

- 湿気をこもらせない

- 昼と夜で使い分ける

このバランスです。

「寒そうだから、とりあえずかける」ではなく、環境に合わせて調整する意識が、冬越し成功のカギになります。

ガジュマルを冬に枯らさない!温度・日当たり・水やりのコツ

それでは、ガジュマルの冬場における育て方のコツ5つをみていきましょう。

コツ①「5度以下なら屋内へ」

ガジュマルは寒さにも比較的強い丈夫な植物です。しかし、本来は沖縄のような暖かい場所を好みます。

屋外で育てている場合、5度以下になると葉が黄色っぽく変色し落葉するでしょう。

あわせて読みたい「ガジュマルの葉が黄色くなる原因とは?黄色くなっている部位を確認」

冬は窓際の冷え込みに要注意。夜になったら窓から1~2m離して

特に気を付けたいのが朝晩の冷え込み。同様に、室内であっても以外に冷え込むのが「窓際」や「玄関」です。

窓際は私たちが思っている以上に朝晩の冷え込みがきついことが多いです。夜間は窓から1m程離してあげましょう。

また、床に直接受け皿を置いている場合は、新聞紙や雑誌などをはさむだけでも冷気を防げます。理由は冷気は下に溜まるから。

鉢スタンドを利用してもおしゃれですよ。お気に入りのスタンドを探すのも楽しいです。

あわせて読みたい「観葉植物をおしゃれに飾る!失敗しないフラワースタンドの選び方」

コツ②「水やりは土が乾いて3~4日経ってから」

冬場のガジュマルは、春から夏にかけてよりも生長速度が鈍っています。これを、休眠期といいます。

休眠期のガジュマルはほとんど生長しないため、その分水を吸い上げる力も低下します。

吸いきれない程の水分が長く鉢内に停滞し、用土を湿らせ続けることで引き起こされるのが「根腐れ」です。

冬場は乾燥気味に管理します。目安は月に1~2回程度の水やりです。

冬の根腐れを防ぐ!便利アイテムも

「枯らしたくない!」「水やりのタイミングが分からない」「根腐れで植物を枯らしがち…」

そんなときに重宝するのが「水やりチェッカー」です。

土に挿しておくだけで土壌水分量を測定し、最適な水やりタイミングを色で教えてくれます。

冬場のガジュマルの水やり方法は、「土が乾いて2から3日程経過してから控え目に」です。

水やりチェッカーを利用すれば「色が白になって2~3日してから水やりしよう」とすぐに判断できるね。

コツ③「日当たりの良い場所へ」

冬場は室内で管理することが増えるため、どうしても日光不足になりやすいです。

室内であってもできるだけ日当たりのよい場所に置くことで株を健全に保てます。

春先の急激な場所の移動は避けて。移動する場合は徐々に日光に慣らす

冬場は生長が緩慢なため、すぐに徒長して姿が乱れるということにはなりにくいです。

ただ、暖かくなってから急に明るい場所へ移動させると「葉焼け」の原因にもなります。

明るい場所へ移動する場合は徐々に日光に慣らそう。なんといっても植物は急激な環境の変化に弱い生き物だよ。

あわせて読みたい 「日光なしでも観葉植物は育つ?日光がなくても枯れずに長持ちするグリーンも」

コツ④「基本、肥料はあげない」

冬になってからなんとなく元気がない。そうだ、肥料をあげて元気づけよう!

実は、これをやると余計に株を弱らせることになりかねません。

冬場のガジュマルは休眠期です。つまり、生長がほぼ止まっているため水の吸い上げが悪いです。

冬に肥料を与えると吸収しきれない水分と養分により根がダメージを受け、根腐れに発展することも考えられるのです。

ガジュマルに肥料を与える場合は春から秋にかけての生長期にしよう。

あわせて読みたい 「初心者でも使いやすくて効果的!ガジュマルにおすすめの肥料【3選】」

コツ⑤「害虫、カビ対策」

暖かい場所に移動させた。水も控え目に管理している。これで問題なし!

このように思われるかもしれません。

しかし、「暖かく乾燥した室内」で発生しやすいのが「ハダニ」や「カイガラムシ」などの害虫です。

これらの害虫がガジュマルにつくと、樹液を吸汁されていずれは株自体をも弱らせてしまうよ。

ガジュマルの虫対策も忘れずに

害虫予防として効果的なのが「葉水(はみず)」。そして「風通しを良くする」ことです。

冬場の室内は暖房が効いており頻繁に窓を開閉できません。そのためどうしても風通しが悪く乾燥しがちです。

害虫だけでなくカビも発生しやすいのが冬場の観葉植物。しっかりと対策して備えておこう!

あわせて読みたい 「ガジュマルの虫対策!簡単に出来て効果的な方法とは?」

サーキュレーターや扇風機を活用!

害虫やカビの予防として活用したいのが扇風機やサーキュレーターです。

窓を閉めっぱなしだとどうしても空気が停止し湿気も一か所に停滞します。

すると害虫やカビ、さらには根腐れをも招きかねません。

そこで活躍するのが扇風機やサーキュレーターです。風通しをよくすることで病害虫やカビを予防し快適に冬を越しましょう。

植物にとっての過ごしやすい環境は、人にとっても心地よい空間になりえます。

あわせて読みたい 「サーキュレーターと扇風機の違い【植物に適しているのは?】」

冬のガジュマルを乾燥から守る「葉水」の与え方

乾燥しやすい冬場の室内。ガジュマルを育てているなら葉水や加湿器でこまめに保湿してあげましょう。

葉水は水をスプレーで噴射し株全体を保湿してあげるお手入れ方法です。

葉水のコツは葉の裏まで水分を吹きかけること

葉水のコツは、葉の表面だけではなく、裏面、茎、幹までまんべんなく保湿すること。

小さめの加湿器やお湯を張った容器を近くに置くだけでも害虫予防になりますよ。

あわせて読みたい「ガジュマルを太くする方法!太らせたいなら春~秋のお手入れが重要」

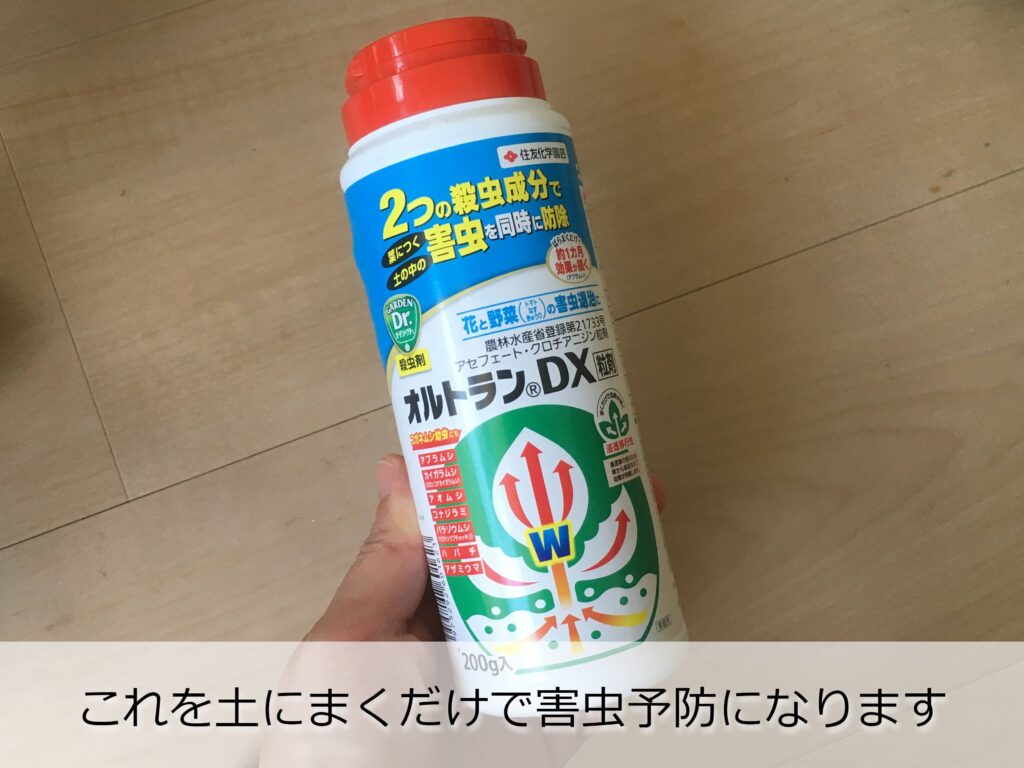

虫は無理!って方はオルトランで害虫予防

「害虫とか気持ち悪すぎて無理…」「万が一、害虫が室内で出たら…と想像するだけでストレス…」

そんな方には事前にオルトランDXを撒いておくことをおすすめします。

植え替え時に混ぜ込んで使用することもできるのがオルトランDXです。

土表面に規定量をパラパラと撒いておくだけで、害虫の発生を予防してくれます。

とても簡単なので虫が苦手な方は是非、お試しください。ただ、オルトランDXはあくまで予防策のひとつです。

害虫が発生した後は取り除くか殺虫剤で対処しましょう。

あわせて読みたい 「室内の観葉植物にわく虫はどこから入ってくる?簡単にできる害虫対策も」

ガジュマルが冬に弱りやすい理由と対策

ガジュマルに冬に弱りやすい理由は以下のとおりです。

ガジュマルが冬に弱りやすい理由①15度以下の寒さに当たる

ガジュマルは本来、熱帯や亜熱帯地域に自生する植物で高温多湿を好みます。

冷たい冬の寒さに対する耐性が限られており、極端な寒さに晒されることで葉や根が傷み弱ってしまうのです。

ガジュマルの美しい姿を保ちつつ冬越しさせるなら最低でも10度、できれば15度はキープしたいところ。

ガジュマルが冬に弱りやすい理由②日照量、日照時間が足りない

冬はどうしても日照時間が短くなります。ガジュマルが光不足に陥ると枝ばかりが伸びて間延びしがちです。

冬でもできるだけ明るい場所に置くことで、ガジュマル本来の生命力あふれる樹形を保つことができます。

日当たりの良い場所がなかなか確保しにくい冬場。そんな時は植物育成LEDライトを活用してみるのもおすすめ。日照不足をサポートしてくれるよ。

あわせて読みたい「観葉植物の育成をサポート!失敗しない植物育成ライトの選び方とは?」

ガジュマルが冬に弱りやすい理由③エアコンの温風に直接当たる

窓を閉め切りがちになる冬。暖房で室温を暖かく保つことはガジュマルにとっても良いことです。

ただし気を付けたいのが「暖房の温風が直接ガジュマルに当たる」こと。

暖房の温風は非常に乾燥しています。直接ガジュマルに当たることで株を傷めてしまうのです。

ガジュマルを冬の寒さから守るためには「寒さに当てない(10度以下に注意)」「控え目な水やり(土が乾いてさらに3日程してから)」「風通しを確保(サーキュレーターをまわす)」の3つを意識してお手入れしてみて。

ガジュマルの冬越しに関するよくある質問

1. ガジュマルは冬に落葉しても春にまた芽吹きますか?

結論:多くの場合は芽吹きます。 ガジュマル本来は常緑ですが、寒さや乾燥・急激な環境変化で葉を落とすことがあります。根が生きていれば春に回復する可能性が高いです。

-

確認方法(生存チェック)

-

茎をつまんで軽く引っかく(スクラッチテスト):内部が緑色なら生きている、茶色で乾いていれば枯死が進行。

-

芽(節の膨らみ)や新しい小枝がないか確認。

-

鉢から抜いて根をチェック:白っぽく張って柔らかければOK、黒くてドロドロなら根腐れの可能性。

-

-

回復させる手順

-

根が健康なら暖かく明るい場所へ移動(理想は日中10〜20℃、最低でも5℃以上)。

-

水やりは控えめに(表面が乾いてからさらに2〜3日待つ)。過湿はNG。

-

明るさを確保(窓際の冷気に当てない)。必要なら育成LEDを補助(下記FAQ参照)。

-

春先まで様子を見て、芽が動くまでは追い打ちせず静かに管理。

-

-

復活しない場合のサイン:茎が乾燥してボロボロ、根が完全に黒く溶けている、数ヶ月しても一切の芽が出ない場合は取り木や挿し木で新しい株を作る方が現実的。

2. 冬に葉がしわしわになった場合の原因と対処法は?

主な原因:乾燥(給水不足)、冷害による吸水低下、低湿度、根の障害(根詰まりや根腐れ)。

-

見分け方

-

土がカラカラで葉がしわしわ → 乾燥が第一候補。

-

土がベタベタで葉が垂れつつしわ → 根腐れ の可能性。

-

葉が冷たく、鉢底が冷えている → 冷害。

-

-

具体的な対処(緊急リカバリー)

-

土が極端に乾いている場合:ぬるま湯で底面給水(鉢を水に漬けて10–30分)。急に冷たい水は避ける。水を吸わせたら余分な水は捨て、直射日光は避ける。

-

土が湿りすぎている場合:鉢を軽く持って重さで判断。根腐れが疑われるなら鉢から抜き、根をチェック。黒くヌメリがある根は剪除し、清潔な用土に植え替える(植え替えは可能なら暖かい日を選ぶ)。

-

低温で吸水できない場合:室温を上げ、鉢を暖かい場所へ(ヒーターの直風は避ける)。加湿はやりすぎない(下記FAQ参照)。

-

回復後のフォロー:暖かく明るい場所で徐々に管理を通常に戻す。肥料は回復後しばらくしてから(春まで待てればベスト)。

-

3. 冬場でも剪定しても大丈夫ですか?

原則:軽い切り戻しや枯れ枝の除去は問題なし。 ただし大きな整枝・形作りは避け、本格的な剪定は春(生長が始まる直前)に行うのが無難です。

-

やってよいこと

-

枯れ枝・病変枝の除去(切り口は清潔に)。

-

小さな徒長枝の整理(見た目を整える程度)。

-

-

避けること

-

大幅な剪定(株の1/3以上を切る等)はストレスが大きく、冬の低い回復力ではダメージが残りやすい。

-

大きな切り口のまま寒風にさらすのもNG(病原が入る可能性)。

-

-

剪定のコツ

-

刃はアルコールで消毒。

-

切り口は斜めに、節の上で切る。

-

剪定後は暖かい場所に置き、しばらくは水やりを控えめに。

-

4. 冬に植え替えはしてもいいですか?

原則:避けるのがベター。 植え替えは根に負担をかける作業なので、できれば生長期(春)に行いましょう。

-

例外的に植え替えしてよいケース

-

明らかな根腐れで抜いたときに土がドロドロ・腐臭がする場合(放置すると枯死するため、緊急処置として植え替えが必要)。

-

鉢が割れている・排水が完全に詰まっているなど、放置が致命傷になる物理的問題がある場合。

-

-

冬にやる場合の手順

-

暖かい日中を選ぶ(室温が低い日は避ける)。

-

鉢から慎重に抜き、根を軽くほぐして健康な根と痛んだ根を区別。痛んだ根はハサミで切る。

-

水はけの良い用土(観葉植物用+パーライト等)を使う。新しい鉢は一回り大きい程度にする。

-

植え替え後は直射日光を避け、暖かく明るい場所で静かに養生。最初の1〜2回の水やりは控えめにして根の呼吸を助ける。

-

-

代替案:根詰まりが気になるだけなら鉢増しではなく「表土の入れ替え」で済ます方法も有効。

5. 冬の夜間に暖房を切るとき、どのくらいの温度差まで耐えられますか?

目安:短時間の急激な温度低下は避けたい。

-

安全圏:日中は15℃前後、夜間も最低でも10℃以上をキープできれば理想。

-

許容ライン:短時間なら5℃くらいまでの下降は耐えられる個体もあるが、長時間(数時間以上)5℃以下が続くと葉枯れ・根障害のリスクが高まる。

-

実践的な対策

-

夜間暖房を切る場合は、窓際から1–2m離す/断熱層(段ボールや発泡シート)を鉢の周りに巻く。

-

鉢は床に直接置かず、プラスチック敷板や鉢台で冷気を遮る。

-

小型の植物用「断熱マット」や「サーモ可変電気マット(低温用)」を利用する(家庭用の低温対策として市販品あり)。

-

大きな温度差(例えば暖房24℃→切って室内が5℃)はストレス大なので、暖房を段階的に下げる方が望ましい。

-

6. ガジュマルを冬でも屋外に置ける地域の目安は?

基本ルール:冬の最低気温がほとんど5℃を下回らない地域なら屋外越冬が可能なことが多い。ただし「日最低気温」「連続日数」「急激な寒波」も重要。

-

日本での目安(ざっくり)

-

確実に屋外OK:沖縄・奄美など暖地(最低気温が氷点下にならない地域)。

-

比較的可能だが注意:鹿児島南部・屋久島・九州南部の一部(暖冬ならOKだが寒波時は要避難)。

-

屋外は危険/屋内推奨:本州の多く(関東以北や山間部)・北陸・東北(最低気温が頻繁に氷点下になるため)。

-

-

屋外で越冬させる場合のポイント

-

南向きの建物側(壁の放熱でやや暖かい)や軒下など、風と霜を避けられる場所を選ぶ。

-

鉢は保温材で包み、根元にマルチ材(藁やウッドチップ)を敷く。

-

フリースや不織布で夜間保護(通気性を確保しつつ寒風を遮る)。

-

長期の氷点下予報が出たら屋内へ取り込むか、簡易ビニールハウスで保護する。

-

7. 冬に葉が黒く変色した場合の原因は何ですか?

代表的な原因と対処法:

-

① 冷害(霜や低温障害)

-

症状:葉が部分的に黒褐色→乾燥してボロボロになる。

-

対処:被害葉を切除、株は暖かい場所へ移動。回復が見られれば新芽が出る。

-

-

② 根腐れ(過湿による二次症状)

-

症状:葉全体が黒ずみ、茎元が柔らかくなる。土が常に湿っている。

-

対処:鉢から抜いて根を確認。腐った根はカットし、用土交換・排水改善。必要なら殺菌処理。

-

-

③ 病原菌(葉の疫病や菌核)

-

症状:斑点状に広がる黒斑、周囲に黄色の縁取りが出ることも。

-

対処:病変葉を取り除き、通気と乾燥を確保。市販の殺菌剤を適切に使用。

-

-

④ 害虫+すす病(コナカイガラムシ等が出す甘露にカビが生える)

-

症状:葉がベタつき黒いすす状の汚れが付着。虫の存在が見られる。

-

対処:まず虫を除去(ブラシやアルコール綿で拭く、洗浄)、その後すす病は拭き取り。

-

-

⑤ 日焼け(明るい屋外へ急に出した時)

-

症状:葉の一部が黒っぽく乾く。

-

対処:明るさを段階的に慣らす。

-

-

見分けのコツ:葉の付き方(点在か全面か)、土の湿り、茎の硬さ、害虫の痕跡で原因を推定する。原因に応じた対処を迅速に行うこと。

8. 冬場に加湿しすぎるとカビや病気の原因になりますか?

はい。 高湿度と通気不良は土表面のカビ(白カビ等)や葉面の菌核発生、根腐れにつながります。冬は外気が乾燥している分、室内の閉め切りで蒸れやすくなります。

-

適切な湿度の目安:**40〜60%**が望ましい。暖房で20〜30%まで落ちる場合は加湿で上げるが、80%近い過湿は避ける。

-

加湿と換気の両立方法

-

加湿器や葉水で湿度を上げる場合は定期的に短時間換気して空気の停滞を防ぐ。

-

葉水は朝に行い、夜は葉が濡れたままにしない(夜間の低温で病気が出やすい)。

-

土の表面に白カビが出たら、表面の土を薄く取り除き、新しい乾いた用土を補う。

-

サーキュレーターで弱い風を回すと湿った空気が動き、病気予防に有効。

-

9. 冬のガジュマルにLEDライトを使う場合、何時間くらい照射すると良い?

目安:屋内採光が十分でない場合は1日6〜10時間の補光が一般的。部屋が非常に暗ければ8〜12時間にして光量で調整します。

-

細かいポイント

-

強さ(光量)と時間はトレードオフ:弱いライトなら照射時間を長めに、強いライトなら短めでOK。

-

タイマーを使う:毎日同じ照射時間にして植物のリズムを保つ(例えば朝8:00〜16:00)。

-

距離:LEDの出力に依るが一般家庭用は20〜40cmを目安に。熱が強ければ距離を取る。機器の説明を確認すること。

-

連続点灯は避ける:夜も完全に暗くする時間(光周期)を与える。24時間点灯は避ける。

-

慣らし:急に長時間当てると葉焼けやストレスになるので、数日かけて時間を増やす。

-

-

実際の運用例:窓からの自然光が午前中のみ弱い場合、LEDで補って合計8時間の“質の良い光”にするのが効果的。

10. 冬でも肥料を与えた方が良い特別なケースはありますか?

原則:冬は肥料を控える(休眠期のため吸収が悪く、肥料過剰で根を傷めやすい)。

-

例外的に与えてもよいケース

-

室内で暖かく明るい環境に置いていて明らかに生長している株(例:冬でも暖房管理で活発に成長している場合)。

-

診断で栄養不足が明白(新葉が極度に黄色くなる等)で、短期の補給が必要と判断される場合。

-

-

与える場合の注意点

-

極めて薄い濃度で少量(通常の1/4〜1/2程度)を1回だけ与えるなど慎重に。

-

沈効(緩効性)タイプを少量、または水溶性なら薄めにして短期で与えすぎない。

-

与えたら数週間は過湿に注意し、株の状態をよく観察する。

-

-

おすすめの方針:可能なら春(発芽・生長が始まる頃)に本格的に施肥するのが安全。

【実体験】ガジュマルは冬の寒さに意外と強い?10年以上育ててわかったこと

私はガジュマルを10年以上育てていますが、正直なところ「ガジュマル=寒さに極端に弱い植物」という印象はありません。

管理環境さえ整えれば、日本の冬でも意外と耐えてくれる観葉植物だと感じています。

ただし、いくつか守るべき条件があります。

5度以下になるなら室内移動が安心

ガジュマルは寒さに比較的強いとはいえ、5度以下になる環境はさすがに負担が大きいです。

私の場合、

- 春〜秋:ベランダ管理

- 冬:気温を見て室内へ移動

というスタイルで育てています。

近畿地方であれば、冬も屋外で越冬できなくはありませんが、最低気温が5度を下回る時期は室内管理が無難だと感じています。

特に、

- 寒波が来る予報

- 夜間に冷え込む日が続く場合

は、早めに室内へ取り込むのがおすすめです。

冬も屋外で冬越しする場合は「ほぼ断水」が鉄則

近畿地方の環境では、ガジュマルを冬も屋外で冬越しさせること自体は可能です。

ただし、その場合の管理はかなりシビアになります。

最も重要なのが水やり。

- 冬の屋外管理では「ほぼ断水」

- 土が完全に乾いても、基本的に水は与えない

- 例外は、長期間晴天が続き、極端に乾燥した場合のみ

寒さ+過湿は、ガジュマルにとって致命的です。根が冷えた状態で水を与えると、根腐れを起こしやすくなります。

屋外冬越しは可能でも、葉落ちは避けられない

冬に屋外で管理すると、多くの場合、寒さの影響で葉が落ちやすくなります。

これは病気ではなく、ガジュマルが寒さに耐えるための自然な反応とも言えますが、

- 見た目が一気に寂しくなる

- 春の回復まで時間がかかる

- 株の体力を消耗しやすい

といったデメリットもあります。

「枯れはしないけど、元気な状態を保つのは難しい」というのが、屋外冬越しの正直な印象です。

弱らせたくないなら、冬は室内管理がベスト

私自身の結論としては、ガジュマルを弱らせずに育てたいなら、冬は室内に移動させるべきだと感じています。

室内であれば、

- 寒風を避けられる

- 温度変化が緩やか

- 葉落ちが最小限で済む

といったメリットがあります。

「冬も元気な姿を保ちたい」「春にスムーズに成長させたい」

そう考えるなら、屋外で耐えさせるよりも、冬は室内で休ませる管理のほうが安心です。

まとめ|ガジュマルの冬越しにビニールは“使い方次第”

ガジュマルの冬越しにビニールは、正しく使えばしっかり効果のある寒さ対策です。

- 夜間だけ使う

- 密閉しない

- 蒸れ・過湿に注意する

この3点を守るだけで、冬越しの失敗はぐっと減ります。

「最近元気がないかも…」と感じたら、まずは置き場所と夜間の冷え対策から見直してみてくださいね。