ゴムの木は暑さ、寒さ、乾燥などに強く、園芸初心者でも失敗しにくい丈夫な植物…のはずですが、

「最近、何となくゴムの木の元気がない…もしかして根腐れ!?」とお悩みの方も多いのではないでしょうか?

そこで今回は、ゴムの木が根腐れした時によくある症状と原因、復活方法をご紹介します。

ゴムの木 根腐れしたときによくある症状

ゴムの木が根腐れした場合、以下のような症状が現われることが多いです。

葉が落ちる

ゴムの木の葉が落ちる場合は「寒さ」「根腐れ」「過度の乾燥」「直射日光によるダメージ」など、さまざまな原因が考えられます。まずは土を観察してみましょう。

土は濡れていますか?乾いていますか?

土がカラカラに乾いているようであれば、水やりをして様子をみよう。できるだけ暖かく、風通しのよい明るい場所に置いてね。水気はしっかりと切って受け皿の水もこまめに捨てる。

水やりチェッカーで水のやり忘れ、やり過ぎを防ぐ!

観葉植物が枯れる原因no.1ともいわれる水やりの失敗。特に多いのが水のやり過ぎによる根腐れです。

葉と同じように根も呼吸しています。土が乾かないうちに次から次へと水を与え続けた場合、根は呼吸できずに傷み腐敗してしまうのです。

ゴムの木も同じで、水やりの基本は「土が乾いてからたっぷりと」。ただし、生長が緩慢になる冬場は乾かし気味に管理しなくてはなりません。

冬の水やりは「土が乾いてさらに3~4日してから土全体が湿る程度に」です。とはいえ、慣れるまでは難しいのが水やりのタイミング。

そんな時にあると便利なのが「水やりチェッカー」です。

- 春~秋(15度以上)…チェッカーが「白」になったタイミングでたっぷりと水やり

- 秋~冬(15度以下)…チェッカーが「白」になってさらに3~4日してから水やり(目安は月に1、2回)

葉が垂れる(水やり後も張りが戻らない)

水やり後、土は湿っているのに葉が垂れたまま…という場合、鉢内の蒸れによって根が傷んでいることが考えられます。

7日~10日以上、土が湿っている状態が続いている場合は要注意。鉢内の蒸れにより根が傷んでいる可能性が高いです。

土が乾くまでは水やりを控え、できるだけ風通しのよい場所に置きます。室内なら南~東向きの窓際、屋外(20度以上)なら半日陰~日陰がよいでしょう。

ただし、夏は葉焼けしやすいため日陰に移動します。冬は、夜になったら窓から2m程離して冷え込みを防ぎましょう。

ただし、夏は葉焼けしやすいため日陰に移動します。冬は、夜になったら窓から2m程離して冷え込みを防ぎましょう。

また、日当たりの悪い場所に置きっぱなしの場合、日光不足も考えられる原因のひとつです。

植物が光合成する上で欠かせないのが、水・光・風の3つ

植物が光合成する上で欠かせないのが「光」「水」「風」の3つです。ゴムの木も同じで、ハリのある元気な葉をキープするためには光合成が欠かせません。

光・水・風の中で、窓を閉め切った室内にゴムの木を置きっぱなしにしていると不足しがちになるのが「風」でしょう。

特に、窓を閉め切る真夏や真冬はどうしても室内の風通しが悪くなります。風通しが悪いと鉢内が蒸れやすくなり、根腐れやカビ、病害虫の発生リスクも高まります。

1日1回は新鮮な空気を取り入れよう。扇風機やサーキュレーターを使って室内の空気を意識的に動かすことが大切!風通しのよい空間は観葉植物にとってはもちろん、人にとっても快適だよ。

葉の色が悪い

ゴムの木の葉の色が悪い場合、「寒さ」「根詰まり」「直射日光」「日光不足」「病害虫」など、さまざまな原因が考えられます。

株元近くの古い葉のみが数枚、黄色くなっているなら新陳代謝によるものである可能性高いです。

注意したいのが、穂先近くの新しい葉が変色する場合。

茶色く焼け焦げたように変色する場合は直射日光による葉焼けが原因の可能性があります。

また、白やイエローの斑入り品種の場合、日光不足が続くことで斑入り部分が薄くなり、全体的に濃い緑色になることもあります。

2年以上植え替えていない、鉢底から根っこが出ている…このような場合は植え替えが必要

2年以上植え替えていない・鉢底から根っこがはみ出ている・水やり後の水分がなかなか土に浸み込んでいかない。

これらの症状がゴムの木に見られる場合、根詰まりや土の劣化等によって鉢内の水はけが悪くなっていると考えられます。

鉢内の水はけが悪い状態が続くと、根がスムーズに水分や養分を吸収できなくなります。

その結果、葉の色が悪くなったり、根腐れを引き起こしたりすることもあるのです。

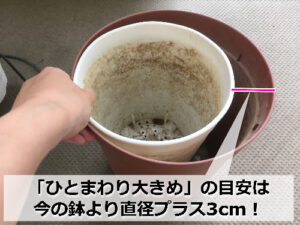

根詰まりや土の劣化が疑われる場合、春~秋の暖かい時期に植え替えましょう。根詰まりしている場合は、ひとまわり大きめの鉢に植え替えます。

ゴムの木に適しているのは水はけの良い土です。市販の「観葉植物用の土」で構いませんが、室内で管理するなら虫が湧きにくい「室内向けの土」を使うのがおすすめです。

室内向けの土はコバエやキノコの原因となる堆肥を使用していないため、室内でも清潔にゴムの木を育てることができます。

また、濡れている時と乾いている時の土の色の変化が分かりやすいので、水やりのタイミングがつかみやすいという特徴もあります。(下写真)

虫が寄り付きにくい肥料も配合されているから、ゴムの木の生長もしっかりサポートしてくれる土だよ。水はけがいいからゴムの木もどんどん生長してくれる!

根腐れしたゴムの木を復活させる方法は?

根腐れが疑われる場合、水やりは一旦ストップ

根腐れが疑われる場合、水やりは土が完全に乾くまで控えてください。

直射日光を避けた、明るく風通しの良い場所で休ませましょう。

室内なら南~東向きの窓際がベスト

室内なら南~東向きの窓際がベストです。

柔らかな光と風を確保することで、光合成を促します。

春~秋(最低気温が15度以上)なら植え替えてみる

暖かい時期なら一旦、鉢から取り出してみましょう。土が完全に乾いた状態でおこないます。

鉢から取り出したら、黒くふやけた根を取り除きます。

根が減った場合は、これまでよりもやや小さめの鉢に植え付けると良いでしょう。

ゴムの木 根腐れした時の症状は?原因と復活させる方法【まとめ】

ということで、今回はゴムの木に元気がないときの主な原因と対処方法について詳しくご紹介しました。

ゴムの木は暖かい場所が大好きな植物です。そのため、15度以下でも生育が緩慢になります。

基本的に冬場は葉の色つやがイマイチなことが多く、無理に元気を出させようとして肥料を与えたり、植え替えをしたりすると逆効果となることも多いです。

冬は現状維持と冬越しに焦点を当て、春から秋にかけてはできるだけよい環境を用意してやることで、美しい葉をどんどん展開してくれるはずですよ。

ゴムの木のその他topics