光沢のある色鮮やかな葉としなやかな幹が美しい定番のインドアグリーン・ゴムの木。

大切に育てていたはずなのに、いつのまにか新芽が開かなかったり、枯れたりするようになってませんか?

そこで今回は、ゴムの木の新芽が開かない・枯れるときの理由と対処法についてくわしくご紹介します。

ゴムの木の新芽が枯れる・開かない原因と対処法を解説!

新芽は出るものの、そのまま葉が開かないで枯れてしまう…。なんで?

ゴムの木を育てていると気になるのが新芽の状態です。

新芽が膨らむと中からつやつやの赤ちゃん葉っぱが顔を出しますね。生長の様子を眺めるのもゴムの木を育てる楽しみです。

ゴムの木の新芽が枯れてしまう場合、株の生育自体がうまくいっていないことが多いんだ。くわしく説明していくよ!

ゴムの木の新芽が枯れるor開かない場合、まずは寒さを疑う

経験上、室内であっても冬は新芽が開きにくいです。新芽を開かせ生長を続けるためには20度は必要でしょう。

ゴムの木は耐陰性があり寒さにも比較的に強く「育てやすい観葉植物」として知られています。

しかし、本来のゴムの木は暖かく日当たりのよい場所を好み、現地では10m以上にもなる生育旺盛な植物です。

ゴムの木が寒さに耐えられるのは8度程度まで。それ以下になると徐々に弱って枯れてしまいます。

15度以下になると徐々に生長が緩やかになり、新芽は膨らまずそのまま。さらに、寒さが厳しくなるとそのまま新芽を枯らすこともあるよ。

次に、根詰まりしていないかを確認する

また、根が腐って水分や養分を取り込めなくなっている場合も新芽は枯れます。

下写真のように、鉢底から根がはみ出ていたら根詰まりのサインです。

根詰まりすると根がぎゅうぎゅう詰めになり、水分をスムーズに吸い上げられずに新芽が綺麗に開かなかったり、新しい葉が変形したりと生育に影響を及ぼし始めます。

さらに根詰まりを放置すると、今度は根腐れを起こすリスクが高まります。

根がぎゅうぎゅうに詰まった状態で水やりした場合、うまく吸い上げられなかった水分が長く鉢内に留まり、根が酸欠状態に陥って腐ってしまうのです。

根詰まりを放置し続けると、新芽だけでなく、株自体が弱ってしまうことも。根詰まりしている場合、気温が20度~25度程度の暖かい時期に、ひとまわり大きな鉢へ植え替えてね。

☆★根詰まりでも鉢を大きくしたくない…そんな時の観葉植物の植え替え方法!↓↓

元気がないからといって慌てて肥料を与えるのは危険!

ゴムの木が何となく調子悪い。そうだ、肥料を与えて栄養を付けてもらおう!

このように思われる方も多いかもしれませんが、ゴムの木の新芽が枯れたり弱っている状態のときに、安易に施肥するのは危険です。

特に、「新芽が枯れる」場合は生育自体がスムーズにいってません。

新芽が枯れる原因が根詰まりによるものであった場合、鉢内が根でぎゅうぎゅうになっているところに肥料を与えると、逆に根を傷めて根腐れを招く恐れもあります。

肥料を与えるのは株が弱っていないとき。春から秋にかけての生育期、かつ、根詰まりしていないことが条件だよ。植え替え直後も避けて。根がダメージを受けている状態の場合、1ヶ月ほど休ませてからにしてね。

☆★初心者でも使いやすくて効果的!観葉植物におすすめの肥料【厳選・3選】↓↓

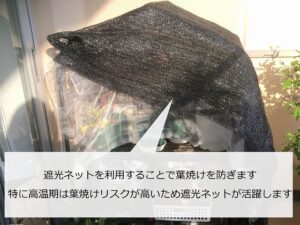

特に、気温が高くなる夏場は葉焼けを起こしやすいので注意

ゴムの木が好むのは、「半日陰」「あかるい日陰」「レースカーテン越し」などの柔らかな日光です。

たとえば、室内での管理がメインのゴムの木を、

「今日は天気がいいからベランダの日向に置いて日光浴させよう!」

と、いきなり室内から屋外の強光の下へ移動させたとします。

すると、急激な環境の変化に耐えらず、葉が焼け焦げて傷む「葉焼け」というトラブルを起こしやすいです。

もちろん、強光により新芽がダメージを受けることもあるでしょう。

残念ながら、すでに葉焼けした部分は元に戻りません。置き場所を見直すか、遮光ネットで対策をしましょう。

急激な環境の変化は避けよう!

植物はとにかく「急激な環境の変化」に弱いです。

それが、「暗い場所から明るい場所への移動」「肌寒い場所から暖かい場所への移動」であったとしても、強いストレスにより株を弱らせやすいものです。

ゴムの木の置き場所を変える場合、数日かけて少しずつ日光や温度に慣らしていくことで葉へのダメージを防ぐことができるよ。

例:室内⇒窓際のレースカーテン越し(1週間)⇒屋外の日陰(1週間)⇒屋外の半日陰(1週間)

気温が20度~25度程度なら屋外の半日陰に置き、十分な風通しを確保

ゴムの木の新芽が枯れる場合、まずは寒さに当たっていないかを確認します。気温が15度以下になる冬場は室内であっても新芽は膨らまないことがほとんどです。

新芽が枯れたり、葉がすべて落ちたりしても諦めず、10度以下になはらないようにして暖かくなるまで待ちましょう。

▲暖かくなれば脇芽を出してくれることも多いゴムの木

▲暖かくなれば脇芽を出してくれることも多いゴムの木

根詰まりに気付いたのが冬の場合、できるだけ暖かくなるまで植え替えはせず待って。冬場の植え替えは、そのまま株を弱らせてしまう恐れがあるよ。

ゴムの木の新芽が枯れた時期が気温15度以下の秋~冬の場合

- 寒さで生育自体がほぼ止まる時期のため水やりを控えめにして様子をみる。土がしっかりと乾いて3~4日してから常温の水を土全体が湿る程度に与える。受け皿の水はこまめに捨てる。

- できるだけ風通しのよい場所に置いて根腐れや病害虫を防ぐ。窓を閉め切る時期は扇風機やサーキュレーターを活用するのがよい。

- 新芽まわりは葉の表裏、葉の付け根、茎などに小さな虫がついていないかチェックする。害虫がついていることもあるので、見つけたら早目に取り除く。

- こまめな葉水で空中湿度を保ち、過度の乾燥を防ぐ。

- できるだけ明るい場所に置いて管理を続ける。

- 鉢底から根がはみ出ている場合もできるだけ暖かく(目安は15度以上)なるまで植え替えは待つ。

☆★ゴムの木の冬のお手入れ方法!冬越しのポイント3つとは?↓↓

ゴムの木新芽が枯れた時期が気温15度以上の春~秋の場合

- 昼間は暖かくても夜間に10度以下の寒さに当たっていなかったか等、管理環境を見直す。室内であっても窓際は朝晩に冷え込むため注意。

- 根詰まりしていないか確認する。鉢底から根がはみ出ていなくとも、2年以上植え替えていない場合は土が古くなり排水性が悪くなっている可能性が高い。土を更新するためにも植え替えを検討する。

- 水やり後、土に水分がなかなか浸透していかない場合も、根詰まりや土の劣化が考えられる。水はけの良い土に植え替えるのがおすすめ。鉢はひとまわり大きめ(直径プラス3cmほど)の物を用意。

- 土が乾ききらないうちに水やりしていると、根が傷んで腐る根腐れを起こす。水をやりすぎていた場合はしばらく水を控え、できるだけ風通しのよい場所に置いて様子をみる。直射日光は避ける。

- すでに根元がぶよぶよの場合は根腐れしているため復活が困難。まだ硬い茎をカットして挿し木で育て直すことも検討する。

- 葉に小さな虫がついたり、葉の表裏がベタベタしている場合は害虫による被害も考えられる。特にゴムの木には「カイガラムシ」や「ハダニ」がつきやすい。非常に小さな虫でも、吸汁により株を弱らせる

▲モンステラについたカイガラムシ

▲モンステラについたカイガラムシ

☆★観葉植物の害虫対策と駆除方法!虫を防ぐために押さえておくべきポイント3つ↓↓

ゴムの木の新芽が枯れる・開かない原因と対処法【まとめ】

今回は、ゴムの木の新芽が枯れる主な原因と対処法についてくわしくご紹介しました。

ゴムの木の新芽が枯れる・新芽が開かない場合、以下のポイントを確認してみましょう。

- 15度以下の寒さに当たっていなかったか?

- 葉の裏や付け根、新芽などに害虫がついていないか?

- 前回の植え替えから2年以上経っていないか?

根が詰まっているといくら水分・養分を与えてもスムーズに吸い上げられません。

それどころか、根詰まりを放っておくと根腐れを招くことも多いです。

「目の前のゴムの木の観察」と「これまでの管理方法を思い出すこと」で、それぞれの原因を見極め適切な対処法を導き出してみてね。

ゴムの木の新芽が枯れる理由と対処法

- 新芽が枯れる原因…株が順調に育っていない状態。その原因としては、「寒さ」「根詰まり」「根腐れ」「葉焼け」「病害虫」などが考えられる。管理環境、お手入れ方法を見直す必要がある。まずは株をよく観察し、それぞれの時期に合った対処法を試してみる。

- 新芽が枯れたのが15度以下の時期の対処法(秋から冬)…10度以下の寒さに当てないようにして断水気味にして様子をみる。害虫がついていたら早目に取る。植え替えは暖かくなるまで待つのがよい。

- 新芽が枯れたのが15度以上の時期の対処法(春から秋)…根詰まりしている場合はひと回り大きな鉢に植え替える。できるだけ風通しのよい場所に置いて直射日光を避けた半日陰で休ませる。2年以上植え替えていない場合も同じ。また、害虫がついていないか、根腐れしていないかを確認。水やりは土がしっかりと乾いてからたっぷりと。ちょこちょこ与えるのも×。

ゴムの木のその他topics