園芸店やホームセンターなどでもひと際存在感を放つカラテア。思わず手に取り購入したという方も多いのではないでしょうか?

そんな美形植物であるカラテアは、多くの観葉植物の中でも「育てるのにちょっと神経を使うなぁ…」と思われがちなグリーンでもあります。

今回は、そんなカラテアが枯れる主な原因とともに、管理のポイントも見ていきましょう。

この記事を読めば、

- カラテアが枯れる主な原因

- カラテアが枯れそうな時の対処法

- もう枯らさない!カラテアを長く育てるために押さえておくべきポイント3つ

が分かるよ!

カラテアがぐったりする原因は?寒さと乾燥が超苦手な美形植物!

初心者にはちょっと難しい…と言われがちなカラテア。

しかし、ポイントさえ抑えておけば枯れることなく美しい姿を長く楽しむことが出来ます。

まずはカラテアが枯れるときの主な原因を知っておこう!

カラテアが枯れる原因①10度以下の寒さ

▲寒さや乾燥で葉が傷みやすい

▲寒さや乾燥で葉が傷みやすい

カラテアは熱帯アメリカが原産の熱帯性植物。なんといっても寒さが苦手です。

カラテアが耐えられる寒さは12度程度までといわれますが、それは枯れないための最低限の温度ともいえます。

寒いといっても僕たちの肌感覚とは少し違うかも。人は肌寒いと感じたら上着が羽織れる。でも植物は丸裸のまま。寒さでダメージを受けやすいんだ。

冬は夜になったら窓から離す、できればお部屋の中心へ

そうはいっても室内に置いているし、寒さは問題ないでしょ?

しかし、室内であっても冷え込みやすいのが暖房を消した後の真冬の窓際です。

日中は日当たりよく暖かな窓際でも、朝晩は私たちが想像している以上に冷え込むことが多いです。

冬は夜になったら窓から離してあげると寒さを防げるよ。あと、夜間の水やりは根を冷やしやすいから控えて。冬の水やりは午前中までに済ませるのがおすすめ。

あわせて読みたい「カラテアを冬越しさせる!冬の育て方のポイント3つ」

カラテアが枯れる原因②鉢内の蒸れ(根腐れ)

暖かく湿った空気を好むカラテア。

こう聞いて、「じゃあ、土は常に湿らせておいた方がいいんだ」と思われる方も多いかもしれません。

しかし、カラテアが好むのは「暖かく湿った風通しのよい場所」です。

鉢底から根がはみ出ている場合は気温20度以上の時期に植え替えよう!

美しく繊細な見た目とは裏腹に、カラテアは春から秋にかけて非常によく根を張り生長します。

そのため、1年~2年以上植え替えていないままだと、鉢の中が根でいっぱいになる「根詰まり」を起こしている可能性が高いです。

根詰まりすると鉢内の水はけが悪くなり、根が水分や養分をスムーズに吸収するのが難しくなってしまうんだ。蒸れやすくなることで根腐れも起こしやすくなる。

あわせて読みたい「カラテアが難しいといわれる3つの理由とは?」

カラテアが枯れる原因③空気の乾燥

カラテアは湿度70%以上の湿った空気を好む熱帯植物です。

そのため、人にとって快適な湿度であっても、カラテアにとっては不快な場合がよくあります。

それが顕著となるのが秋から冬の空気が乾燥しがちな時期。空気が乾燥すると葉が丸まったり、茶色く傷んだり…といった症状がでてきやすい。

もちろん、冷暖房の風に直接当てるのも×。湿度が50%以下なら要注意。葉水で保湿します。

特に空気が乾燥しがちな秋~冬はこまめな葉水で保湿しよう!

▲葉の裏にも水分を吹きかける

▲葉の裏にも水分を吹きかける

空気が乾燥する場合、霧吹きで株全体に水を吹きかけます。これが葉水(はみず)です。

熱帯地方が原産の植物は、根だけでなく葉からも水分を吸収できるといわれています。

葉水はカラテアの美しい葉を保つことはもちろん、害虫の予防としても葉水は効果的です。

植物を下から上にのぞき込むようにすると、害虫の早期発見にもつながりますよ。

葉水後はできるだけ風通しのよい場所へ。窓を閉め切る時期ならサーキュレーターをまわして風通しよく。

カラテアが枯れる原因④病害虫

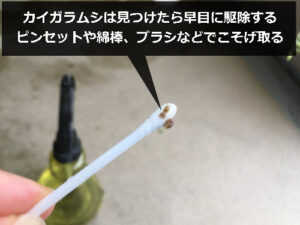

暖かく乾燥した状態でどこからか湧いてくるのが害虫です。カラテアにつきがちなのはお馴染のカイガラムシやハダニですね。

▲虫といってもほとんど動かないことが多い。暖かく乾燥した場所で発生しやすい。

▲虫といってもほとんど動かないことが多い。暖かく乾燥した場所で発生しやすい。

これらの害虫がカラテアにつくと、吸汁によって葉の色が変色したり、糖分を含む排泄物により葉を汚されたりします。

この排泄物にカビが生じることで引き起こされるのが「すす病」です。すす病にかかると葉に黒い斑点が現れます。

害虫を放置していると枯れるだけでなく、他の植物にまで被害が拡がる恐れも

もちろん、害虫を放置していると株を枯らされる原因にもなります。

吸汁によって変色した部分は元に戻りません。そして、被害箇所は光合成ができなくなります。

結果、被害が拡大することで株自体を枯らされたり、最悪、他の植物につくこともある。見つけたら早目に取り除くことが大切!

あわせて読みたい「室内の観葉植物にわく虫はどこから入ってくる?簡単にできる害虫対策も」

もう枯らさない!カラテアを長く育てるために押さえておくべきポイント3つ

カラテアを枯らさず長く育てるために押さえておくべきポイントは以下3つです。

以下3つのポイントさえ押さえておけば、そう簡単にカラテアが枯れることは無いよ。

カラテアを育てるときのポイント①10度以下の寒さに当てない

カラテアの美しい姿を保つには最低でも15度は確保しておくのが理想的でしょう。

ただし、カラテアが本来好むのは20度以上です。

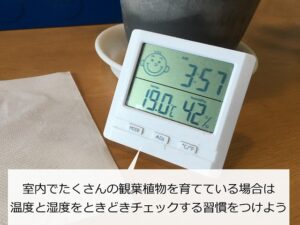

| カラテアが好む環境【目安】 | 気温20度~35度程度 | 湿度70%以上 |

| 人が快適と感じる環境【目安】 | 気温18度~27度くらい | 湿度40%~60%くらい |

冬は夜になったら窓から1~2m離して寒さを防ぐ

カラテアの場合は寒さでダメージを受けやすいです。

冬は夜になったら窓から最低でも1~2m離します。できればお部屋の中心近くまで移動させておくと安心でしょう。

朝になって気温が上がってきたら、また明るい場所に戻します。

| 温度 | 湿度 | |

| カラテアに適した温・湿度の目安 | 20度~ | 70%以上~ |

| 人が快適と感じる温・湿度の目安 | 18度~27度ほど | 40%~60% |

カラテアを育てているなら温度計は必須。冬は15度以下の寒さに当てないように気を付けよう。湿度は最低でも50%は欲しい。

カラテアを育てるときのポイント②水遣りは時期によってタイミングを変える

カラテアは春~秋にかけての暖かな時期が生長期。

逆に、気温が下がり始める秋~冬は生育が鈍る休眠期です。休眠期は根が水分を吸う力が弱まります。

気温が下がっているのに暖かな時期と同じタイミングで水を与え続けていると、あっという間に根が傷んでしまうよ。特に気温が下がり始める10月頃は要注意。

カラテアの水遣り方法【時期別の目安】

| 春~秋(目安は20度以上) | 土の表面が乾いたタイミングでたっぷりと水やり+葉水 |

| 秋~冬(目安は15~20度以下) | 土の表面が乾いてさらに3~4日ほどしてから水やり+葉水 |

天気予報をチェックして最低気温が15度を下回るようになったら冬のお手入れ方法にシフトしよう。寒い時期の肥料は基本不要だよ。

カラテアを育てるときのポイント③サーキュレーターを使って風通しを確保

カラテアは暖かく湿った空気を好みますが、それは風通しの良い状態であることが条件です。

風通しが悪いと根腐れやカビ、害虫などのトラブルの原因になります。

窓を閉め切る時期はサーキュレーターをフル活用

真夏や真冬はどうしても窓を閉め切りがちです。

とはいえ、冷暖房を効かせているのにも関わらず、頻繁に窓を開け閉めするのは現実的ではありません。

そこで必要となるのがサーキュレーター!

サーキュレーターを使うことで、室内の停止した空気を効率的にかき混ぜます。

特に、一か所に停滞しがちな湿気を動かすことで、根腐れやカビの発生を防ぐこともできます。

また、暖かい空気は天井に、冷たい空気は床付近に溜まりやすいです。

これらの空気を動かすことで、エアコンを効率的に使い電気代を節約することもできます。

特に、観葉植物を多く育てているなら必ず持っておきたいアイテムがサーキュレーターだよ。

あわせて読みたい「サーキュレーターと扇風機の違い【植物に適しているのは?】」

植物が光合成する上で欠かせないのが光・水・風。この3つ

カラテアを室内で育てている場合、どうしても不足しがちになるのが風です。

植物は風を受けることで呼吸し、光合成しています。

窓を閉め切りがちだと呼吸がうまくできず、徐々に弱ってしまうことがあります。

窓を閉め切りがちになる真夏や真冬は風通しの悪さによる根腐れやカビ、害虫被害に注意。換気の回数が減りがちな時期はサーキュレーターをまわし空気に流れを作り出そう。

あわせて読みたい「室内の観葉植物にわく虫はどこから入ってくる?簡単にできる害虫対策も」

カラテアの水遣り方法。失敗を防ぐコツも!

ここからはカラテアの水遣りについて解説します。

土が7日以上湿り続けている場合は要注意

土が一週間以上湿り続けている場合は要注意。根が呼吸できずに傷んで腐る「根腐れ」を起こす恐れがあるからです。

根は呼吸しているため、土が乾ている時・湿っている時のメリハリをつけることが大切です。

もちろん、少量の水をちょこちょこと与え続けるのも根腐れを招く原因となります。

カラテアの水遣り【目安】

カラテアの水やり方法の目安は下表をご参考にされてくださいね。基本は「土が乾いたら水やり」です。

| 春から秋【20度以上】 | 土の表面が乾いたタイミングで鉢底から水が流れ出てくるくらいたっぷりと水を与える。14日に1回程度、液体肥料を薄めて与えるのも〇。 |

| 秋~冬【15度以下】 | 生長が鈍るため根が水分を吸い上げるまでに時間を要する。そのため、土の表面が乾いてさらに3~4日してからの水やりがよい。乾かし気味に管理することで樹液濃度を高め寒さに備える。水やりは暖かい日中に済ませ、受け皿に溜まった水はきちんと捨てる。サーキュレーターをまわして風通しよく。 |

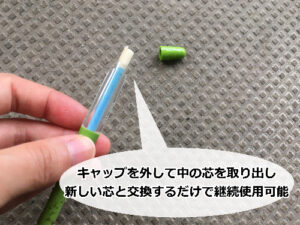

水遣りのタイミングを教えてくれる便利なアイテムもある

水やりのタイミングがイマイチ分からないという方は、水やりチェッカーを使うのがおすすめです。

棒状のチェッカーを土に差しておくだけで水やりのタイミングを色でお知らせしてくれますよ。

チェッカーの見方

- 土が乾いたら「白」

- 土が湿っていたら「青」

土に差しておくだけで土の乾き具合が一目瞭然。色が変わらなくなったら中芯を交換してね。本体部分は繰り返し使えるから経済的&エコ!

キャビノチェ|Cabinotier サスティー Mサイズ ホワイト

水を与えても色が変わらなくなってきたら交換のタイミング。丈夫のキャップを外して中芯を交換しましょう。

あわせて読みたい「観葉植物好きなら必ず持っておくべき!優秀すぎる園芸アイテム【厳選】」

カラテアは2年に1回程度、暖かい時期に植え替えよう

カラテアは2年に1回程度を目安に植え替えましょう。根腐れで枯れるのを防ぐためです。

根詰まりを放置すると根腐れを起こしやすくなる。根腐れに発展してからでは高確率で枯れてしまう

根詰まりを放置していると鉢の中の水はけが悪くなり、根腐れを起こしやすくなります。

根腐れを起こしてからでは復活が難しくなるため、根詰まりに気付いたらひとまわり大きめの鉢へ植え替えましょう。

カラテアの植え替えは暖かい時期に。春~初夏までに済ませるのが安心

ただし、冒頭でもお伝えしたとおりカラテアは寒さが超苦手。

また、植え替えは植物にとって大きなストレスになります。人でいうと「部署移動」や「引っ越し」でしょうか。

過酷な暑さや寒さの中で負担がかかるとそのまま弱って枯れることもあります。

カラテアの植え替えは天気予報のチェックから。最低気温が20度以上であることを確認した上でひとまわり大きな鉢へ植え替えよう。土は水はけのよい清潔な物を使ってね。

あわせて読みたい「観葉植物の害虫対策!虫を防ぐために押さえておくべきポイント3つ」

枯れないカラテアが欲しいならフェイクグリーンがおすすめ

美しい葉模様と独特の存在感で人気のカラテアですが、湿度管理が難しいのが難点ですよね。

カラテアの見た目は大好きだけど、どうもうまく育てられない。。

そんな方におすすめなのが、最近注目を集めているのフェイクグリーン(人工観葉)です。

フェイクグリーンなら枯れずに清潔。虫の心配も不要

- 面倒な手入れ不要: 水やりや肥料、病害虫対策などの手間が一切かかりません。

- 虫やカビが発生しない: 本物の植物のように害虫が寄り付く心配がありません。

- 日当たりを気にせず飾れる: 光加減や湿度を気にせず、どこにでも置くことができます。

- 枯れない: 枯れることがなく、常に美しい状態を保ちます。

- アレルギー対策: 植物によるアレルギー反応の心配がありません。

- 買い替えは基本不要: 長期間使用できるため、結果的に経済的です。

本物と見分けが付かないほど精巧なフェイクグリーンをお探しなら「造花専門店」がおすすめ

フェイクグリーンはまさにピンキリ。安っぽく見えてしまうものがあるのも事実です。

本物と見分けが付かないほど精巧なフェイクグリーンを求めるなら、造花専門店で探してみるのがおすすめです。

造花専門店は、最新の3Dプリント技術を駆使して、細部まで精密に再現されたフェイクグリーンを扱っています。

葉の模様や茎の質感、色のグラデーションなど、細部に至るまで本物そっくりに作り上げられています。

カラテア オベリスポットS 観葉植物 フェイクグリーン eco ¥11,000(税込)

カラテア オベリスポットS 観葉植物 フェイクグリーン eco ¥11,000(税込)

造花専門店のフェイクグリーンは少々値が張るものの、実際に手に取ると納得できるクオリティです。

カラテアがぐったりする原因は?寒さと乾燥が超苦手な美形植物【まとめ】

今回は、カラテアが枯れる主な原因と管理のポイントをご紹介しました。

カラテアと一言でいっても、その種類は300種類ともいわれます。よく見かけるものでは、丸みのある葉に白いしましま模様が入った「カラテア・オルビフォリア」でしょう。(下写真)

▲カラテア・オルビフォリア

▲カラテア・オルビフォリア

とっても可愛らしい葉のカラテアですが、大きく葉の厚みが薄めなため、空気の乾燥で葉が丸まったり茶色く傷んだりしやすいです。

他の植物よりもちょっぴり気にかけてやるのが、カラテアを長く楽しむコツですね。

▲「特別扱いして欲しいんだ…」

▲「特別扱いして欲しいんだ…」

カラテアが枯れる主な原因と管理のポイント

▲まるでラテアートのようなカラテア・マコヤナ

▲まるでラテアートのようなカラテア・マコヤナ

| 主な原因 |

管理のポイント |

| 寒さ | 気温が下がる秋~冬は、夜になったら窓からできるだけ離し、水やりは控え目にする。また、夜間の水やりは避ける。なぜなら水温低下による根や葉を傷めやすいため。 |

| 蒸れ | 暖かい時期は土の表面が乾いてきたタイミングでたっぷりと。最低気温が15度以下になったら土の表面が乾いてさらに3~4日放置。その後、暖かい時間帯に常温の水を土全体が湿る程度に与える。一年を通して風通しのよい場所に置く。 |

| 過度の乾燥 | 湿度70%が理想的。一般家庭で管理する場合は葉水が必要。加湿器でも〇だが基本は葉水。特に空気が乾燥しがちな秋から冬は葉の乾燥に注意。葉を傷めないよう、できるだけ暖かい時間帯におこなう。 |

| 病害虫 | 風通しの悪い環境や暖かく乾燥した状態が続くとハダニやカイガラムシが発生しやすい。とはいえ、一年を通して注意する必要あり。害虫がついていないかチェックする際は、植物を上からだけでなく下から見上げるようにすると葉の付け根に付いた虫を発見しやすい。 |

カラテアを育てている人におすすめの便利アイテムはコレ!

☆★スティック状のチェッカーを土に挿すだけで土の乾き具合が一目瞭然。水遣りの失敗を防いでくれる「サスティー」↓↓

☆★北向きのお部屋や窓の無いお部屋でカラテアを育てるなら必須。日照不足をサポートしてくれる「植物育成LEDライト」↓↓

あわせて読みたい「観葉植物の育成をサポート!失敗しない植物育成ライトの選び方とは?」

☆★室内でも虫が湧きにくく清潔にカラテアを育てられる「室内向け観葉・多肉の土」↓↓

あわせて読みたい「室内の観葉植物にわく虫はどこから入ってくる?簡単にできる害虫対策も」

☆★土に混ぜ込むor撒くだけでカラテアをはじめとする観葉植物に付きやすい害虫を未然に防いでくれる「オルトランDX」↓↓

あわせて読みたい「観葉植物の害虫対策!虫を防ぐために押さえておくべきポイント3つ」

☆★肥料と殺虫剤が一緒になって一石二鳥。ニオイもほぼ無く室内でも快適に使える「マグアンプD」↓↓

あわせて読みたい「肥料効果と殺虫・防虫効果「マグァンプD」。使い方を解説します」

関連topicsはこちら