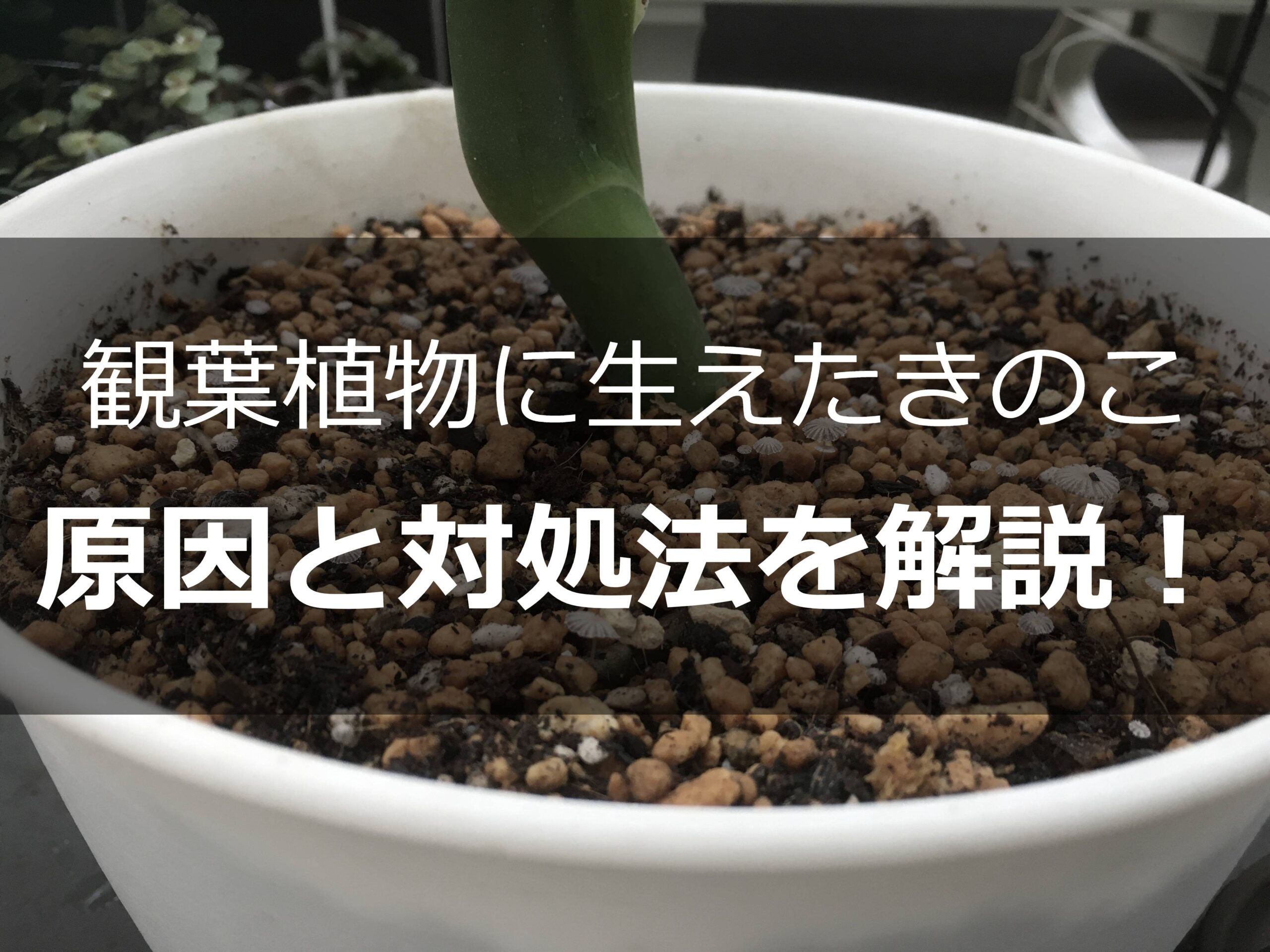

観葉植物の土に小さなきのこが生えてしまった…

細長く伸びたきのこが観葉植物の脇に生えている…気持ち悪い…!

観葉植物を育てていると、土表面にきのこが生えていることがあります。

見つけたときは気持ち悪く、また、管理方法が悪かったのかとショックですよね…。

そこで今回は、観葉植物の土にきのこが生える原因ときのこが生えたときの対処法、また、きのこが生えるのを防ぐ方法までをご紹介します。

観葉植物にきのこが生える原因

観葉植物の土に生えたきのこ

まずは、観葉植物の表土にきのこが生える原因をみていきましょう。

【閲覧注意】以下に観葉植物の表土に生えたきのこの画像が出ます!苦手な方はご注意ください。

↓↓↓

観葉植物にきのこが生える原因のひとつが「高温多湿状態により土内の菌が活性化」すること

観葉植物の表土にきのこが生える主な原因は「土」にあります。

多くの観葉植物用の土には樹木の皮を原料とした「バーク堆肥」や、落ち葉が原料の「腐葉土」などが入っています。

多くの土の中にはきのこをはじめとした菌類が存在している

そして、これらの土の中にはさまざまな胞子や菌類が存在しているのです。もちろん、きのこもそのひとつ。

風で飛ばされてきたきのこの胞子が土に付着することもあるでしょう。

菌類によって樹木の皮は分解され「バーク堆肥」になり落ち葉は「腐葉土」となり、結果、観葉植物を育てるための栄養になるんだ。

高温多湿によりきのこは育つ

土の中の菌類が高温多湿状態が続くことで活性化し活動を始め、その結果、きのこの発生につながります。

これが、突如として観葉植物の土にきのこが現れる主な原因です。

あわせて読みたい「枯れない観葉植物が欲しい人へ!絶対枯れない&消臭効果を持つ優秀グリーン」

観葉植物に生えたきのこは放置して大丈夫?

きのこが生えたからといって植物が直接的にダメージを受けることはほぼありません。

とはいえ、観葉植物に生えた土は放置すべきではないでしょう。

きのこが生えたからといって観葉植物が枯れるわけではない、でも…

表土にきのこが生えたからと言って観葉植物が枯れるというわけではありません。

比較的多湿を好む観葉植物(スパティフィラム、アジアンタム、モンステラ等)であれば、きのこが生えたからと言ってそこまで気にする必要はないのです。

とはいえ、観葉植物の土に生えたきのこを放置すべきではないんだ。

きのこが生えるということは土が蒸れている=根腐れリスクが高い状態

「暗くじめじめとした暖かい場所」がきのこの好む環境。

室内で観葉植物を育てていると、まさにきのこの好む条件下になりやすいです。

観葉植物の多くは多湿状態が続くことで「根腐れ」のリスクが高まります。

特に、ガジュマルやベンジャミン、パキラ、サンスベリアなどはこれが顕著です。

水を与えて7日以上経っているのに土が濡れている場合は要注意。

水を与えて7日以上経っているのに土が濡れている場合は要注意。

きのこだけではなく根腐れやカビの発生リスクも高くなります。管理方法や置き場所を見直し、風通しを良くする対策を取りましょう。

窓を閉め切る時期はサーキュレーターをまわすことで、きのこやカビ、害虫の予防につながるよ。

小さなお子様やペットがいるご家庭は気を付けて

もしかしたらきのこを抜き取り、そのまま口に入れてしまうかもしれません。

種類が明らかではないきのこを室内に放置しておくのは危険だよ。

あわせて読みたい「室内に置いてはいけない観葉植物はある?小さな子供やペットのいるお家での注意点」

観葉植物にきのこが生えた時の対処法

観葉植物にきのこが生えているとなんとなく気持ち悪い…!

観葉植物に害はないとはいえ、土に謎のきのこが生えていると見た目にも悪い上、気分も良くありません。

ここからは観葉植物の土にきのこが生えた時の対処方法を見ていこう!

観葉植物にきのこが生えた時の対処法 手順①ピンセットで取り除く

まずは、正体不明のきのこをピンセットで取り除きます。

ただ、取り除いてもまたすぐに生えてくる可能性が高いです。その理由は、土の中には見えない菌類が多く存在しているから。

使用後のピンセットは念のため消毒します。

菌類が飛散することを考え、念のため作業は屋外で。

観葉植物にきのこが生えた時の対処法 手順②土を乾燥させるor取り除く

しばらくは水を与えるのを控え、土を乾かし気味にします。きのこが好むのは多湿です。

土を乾燥気味に管理し、日当たりよく、風通しの良い場所に移動することで、きのこが生えずらくなるだけでなく、観葉植物にとっても良い環境に整えられます。

しかし、スパティフィラムやアジアンタムなどのように、比較的湿気を好む観葉植物の場合は、「表土を取り除く」ことも必要になるでしょう。

土を取り除く場合は、表面から深さ3~5cm程までを取り除いて。使い捨てのビニール手袋を使うと作業しやすいよ。

観葉植物にきのこが生えた時の対処法 手順③室内向けにブレンドされた土に入れ替える

きのこは「菌類が存在することで発生」します。

つまり、「なるべく菌類の少ない土に替える」ことできのこが生える可能性を低くできるということです。

取り除いた箇所に、養分の少なく無機質な「赤玉土」や「バーミキュライト」、「室内用の土」を敷き込みましょう。

土を部分的に入れ替えてもきのこが生える場合は?

ここまでしてもきのこが生える場合、一度すべての土を入れ替えてみるのをおすすめします。

使用するのは養分の少ない室内向けにブレンドされた土。有機肥料を含まないためきのこが生えにくいのが特徴です。

ここまでしたらあとは「風通しの良い場所」「日当たりの良い場所」「適度な水やり」で様子をみよう。

あわせて読みたい「観葉植物は置かない方がいい?室内でも清潔にグリーンを楽しむ4つの方法」

観葉植物にきのこを生やさない!予防方法

次に、観葉植物にきのこを生やさないための予防方法をご紹介します。

観葉植物にきのこを生やさないための予防法①風通しの良い場所へ移動

観葉植物を室内で育てている場合、どうしても悪くなりやすいのが「風通し」です。

風通しが悪いと水やり後の湿気が鉢内に停滞しやすくなり、そこに暖かさが加わることできのこが発生しやすくなります。

きのこはもちろん、カビの発生を防ぐためにも風通しは確保すべき

暖かく湿った空気が充満する室内では、間違いなくきのこが好む環境となります。カビの原因にもなりやすいのが高温多湿です。

きのこはもちろん、カビによる被害を防ぐためにもなるべく風通しの良い場所に置いて育てましょう。

冬場であれば扇風機やサーキュレーターを活用して。一か所に停滞しがちな湿気を拡散させて空気に流れを作りだそう。きのこはもちろん、根腐れの予防にもつながるよ。

あわせて読みたい「サーキュレーターと扇風機の違い【植物に適しているのは?】」

観葉植物にきのこを生やさないための予防法②水を与え過ぎない

きのこが生えやすくなる原因のひとつは「水の与えすぎによる多湿」です。

キノコやカビの発生を防ぐだけではなく、植物の育ちやすい環境にするためにも水やりのタイミングは重要になります。

基本の水やりは、「土が乾いてから」です。

- 鉢を持ち上げて軽い

- 土に指を3cm程差して湿気を感じない

などが、「土が乾いたかどうか」を確認する方法になります。

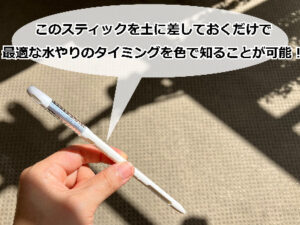

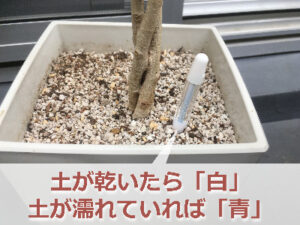

水やりのタイミングが分からないときの便利アイテムはこれ

「水やりのタイミングがどうもわからない」「いちいち土を触って状態を確認するのは面倒」

このような場合は水やりチェッカーが便利です。

きのこの発生を防ぐだけではなく、根腐れリスクを抑えるためにも適切なタイミングでの水やりが重要だね。

観葉植物にきのこを生やさないための予防法③日当たりの良い場所へ移動

きのこは日当たりの良い場所よりも薄暗い場所を好みます。

今の場所よりも少しだけ日当たりの良い場所に移動させてみるのも、きのこの発生を予防するのに効果的です。

観葉植物を移動する場合は数日かけて少しずつ日光に慣らそう

ただし、室内からいきなり屋外の直射日光の下へ移動させるのは避けます。理由は、葉焼けする可能性があるからです。

いきなり強い光の下へ移動させることで、植物の葉が焦げて茶色く変色する葉焼けを起こしやすくなります。

移動させる場合は、数日かけて少しずつ明るい場所に置き替えましょう。

昨日は無かったはずなのに…きのこが突如、存在している理由

それにしても、「昨日は何もなかったはずの土に、今日になって突如きのこが現れた、たった一晩でなぜ?」と驚かれている方も多いのではないでしょうか。

観葉植物とはあまり関係ありませんが、気になったので調べてみました。

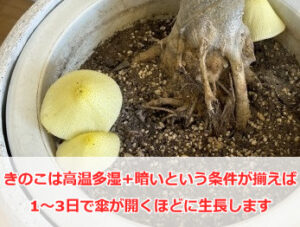

きのこは環境が適していれば1~3日程で傘が開く

きのこは高温多湿+暗いという条件が揃った環境であれば、1~3日で傘が開くほどに生長します。

「昨日は無かったはずの場所に、突如としてきのこがいる…」というのは珍しいことではありません。

開き直ってきのこ栽培してみるという選択肢も…

これを機会に、開き直ってきのこを栽培してみるのもいいかもしれません。

何といってもすでに環境は整っているわけなので…。(もちろん食用きのこ)

きのこは生長が早いので、お子様がいる場合は手っ取り早く楽しめそうです。

「家庭菜園にはあまり興味をもってもらえなかった」という場合でも、生長の早いきのこなら楽しめるかも。

観葉植物にきのこが生えるのは「幸運のサイン」?

観葉植物にきのこが生えるのは幸運が訪れるサインなの?だとしたら抜かない方が良い?

残念ながら、観葉植物にきのこが生えることで幸運が訪れるとは考えにくいよ。

観葉植物の土が適切に管理されていない場合にきのこは生える

きのこは腐敗物や分解物で繁殖するもの。

観葉植物の土が適切に管理されていない場合、きのこが生えることがあります。

観葉植物の土にきのこが生えるのは土が蒸れている証拠。幸運どころか観葉植物がストレスを受けている可能性が高いんだ。

観葉植物にきのこが生えたら環境の見直しが必要なサイン

一般的には観葉植物にきのこが生えることを幸運の象徴とは考えない方が良いでしょう。

きのこが生えるということが土が蒸れているということ。多くの観葉植物は水はけ・通気性に優れる土を好みます。

2年以上植え替えていない場合は要注意。土の粒が崩れて団子状に固まり水はけが悪くなっている可能性があるよ。

きのこが生えない清潔な観葉植物が欲しい人へ

またきのこが生えたらどうしよう…。なんだか気持ち悪くて落ち着かない。観葉植物は管理が難しいし、もう諦めようかな…。

このような方と相性抜群なのがきのこの温床となる土も水も使わない「人工観葉(フェイクグリーン)」です。

フェイクグリーンならきのこが生える心配なし。虫もカビもわかないから室内でも安心してグリーンが楽しめるよ。

きのこも虫もカビの心配も不要。室内でも清潔に楽しめるのが人工観葉

フェイクグリーンなら水やり不要で面倒な植え替えも不要。

もちろん気持ち悪いきのこやカビ、虫が発生する心配も要りません。

本物と見間違えるほどリアルでもフェイクであれば毒素も無く、ペットがいても安心して楽しめます。

もちろん日当たりや風通し、気温などの環境に気を配る必要もありません。

窓の無いトイレや玄関などにも気軽に取り入れられて、その上きのこもカビもわかずに清潔です。

サンスベリア スリムプランター H80cm 観葉植物 フェイクグリーン ¥19,800(税込)

サンスベリア スリムプランター H80cm 観葉植物 フェイクグリーン ¥19,800(税込) ![]()

窓を閉め切りがちな一人暮らしの人でも、フェイクグリーンなら枯れずに清潔。

不快なコバエや気持ち悪いきのこもわかないから安心して楽しめます。

本物そっくり、超リアルな人工観葉が欲しいなら造花専門店で探してみよう!

でも、人工観葉って所詮はツクリモノでしょ?安っぽくならないかなぁ…。

そんな方におすすめなのが、造花専門店こだわりの人工観葉「アーティフィシャルグリーン(高品質な人工観葉)」です。

こちらは造花専門店が展開する人気の観葉植物「アジアンタム」。↓↓

アジアンタム オベリスポット H53cm 観葉植物 フェイクグリーン ¥15,400(税込)

アジアンタム オベリスポット H53cm 観葉植物 フェイクグリーン ¥15,400(税込)

ふんわり優し気な葉が癒し系のアジアンタムはシダ植物のため、美しい葉を保つためには高い湿度が欠かせません。

観葉植物の中でも枯らしやすい植物といえるでしょう。

その点、フェイクグリーンであればその心配も不要。面倒な水やりも難しい湿度管理も不要です。

土も水も使わないから虫やきのこともほぼ無縁。衛生面の気になる食卓テーブルや寝室にも気兼ねなく飾って楽しめます。

☆★造花専門店「PRIMA」で高品質な人工観葉をさらに探してみる! ![]()

人気の造花専門店PRIMAのアーティフィシャルグリーンはひとつひとつ職人の手作り。ひとつひとつ色や形、サイズが微妙に異なるのが特徴。

観葉植物にきのこが生える原因と対処法【まとめ】

今回は、観葉植物の土にきのこが生える原因と対処法をご紹介しました。

観葉植物にきのこが生えるのを見つけたら思わずぎょっとしてしまいますが、観葉植物や人への害は心配しなくてよさそうです。

とはいえ、きのこが生えていると見栄えが良くないですよね…。

また、きのこが生える高温多湿の環境が続くことで、根腐れの可能性が高まるのは否めません。

今回の記事を参考に、きのこが生えた鉢植えへの対処と対策を試してみてください。

観葉植物にきのこが生える原因

- 高温多湿により土内の菌類が活性化した⇒きのこ誕生!

観葉植物にきのこが生えた時の対処法

- 取り除く⇒環境の改善

- 無機質な土に替える

観葉植物にきのこを生やさないための予防法

- 風通し良く日当たりの良い場所へ移動

- 水やりは土が乾いてからおこなう、やや乾燥気味に管理(植物の種類による)

きのこが生えにくい室内向けの土はこれ

コバエやきのこの原因となる堆肥、腐葉土を含まないから、室内でも清潔に観葉植物が育てられる「室内向けの土」。