冬場になると観葉植物を枯らせてしまいがち…

観葉植物の冬場の水やりのタイミングが分からない…

そんな方のために、今回は、冬場における観葉植物の水やりの仕方を解説します!

冬の観葉植物 水やりの頻度とタイミング

冬はほとんどの観葉植物が休眠期に入り、生長が鈍ります。そのため、夏場に比べて根が水を吸い込む速度が遅くなってくるのが冬場です。

地域にもよりますが、西日本地域で11月~4月頃にかけてが観葉植物の休眠期となります。

休眠期である冬場に必要以上の水やりをすると、根が腐って株全体を弱らせてしまいます。

観葉植物が冬を乗り切るには、適切な頻度とタイミングの水やりが必須です!

冬場の観葉植物 水やりの頻度

生長が鈍くなる冬場は、生長期である春~秋よりも水を必要としません。そのため、春から秋よりも間隔をあけて水やりしましょう。

冬場の観葉植物の水やりの頻度は2週間に1~2回程度です。

もし、まだ鉢内が湿っている場合は水やりを控えた方がよいでしょう。

冬場の観葉植物 水やりのタイミング

春~秋頃にかけての生長期に比べ、生長が緩慢になる冬場は観葉植物の土が乾きにくくなってきます。

そのため、根腐れを避けるためにも、しっかり土の中まで乾燥してから水やりしなければなりません

水遣りの目安

- 土表面がサラサラの状態になっている

- 土に指を入れて土が湿っていない

- 鉢を持ち上げて鉢底の土が乾いている

しっかりと乾燥していることが確認できたら、鉢底から水が浸み出る程度に水やりをします。

また、受け皿に溜まった水は捨てましょう。

植物の種類によって水やりの頻度やタイミングは異なります

特に、寒さに弱い植物は気を付けなければなりません。(パキラ、アンスリウム、マッサンゲアナ、アロマティカスなど)

寒さに弱い品種は、土が完全に乾き数日経過してから水やりするとよいでしょう。

冬の観葉植物 冬場の管理のコツ

多くの観葉植物は暖かい地域が原産です。そのため、冬場は特に気を付けて管理しなければなりません。

ここでは、観葉植物を冬場に弱らせないための管理のコツを3つご紹介します。

観葉植物 冬場の管理のコツ①水やりは控え目に

冬場は観葉植物の生長、鈍くなり、それによって吸水する力が弱くなっています。

春~秋頃にかけての生長期と同じような水やりの仕方では、根腐れを起こしてしまう可能性が高いです。

秋から冬にかけては少しずつ水やりの頻度を少なくする必要があります。

観葉植物 冬場の管理のコツ②10度以下にならないよう気を付ける

観葉植物はもともと暖かい地域が原産のため、寒さには弱いことがほとんどです。

そのため、窓の近くや玄関など、気温が低い場所は弱らせてしまう可能性があるため避けた方がよいでしょう。

また、暖房やエアコンの温風が直接当たらないように注意します。(乾燥によって急激に水分が奪われるため)

観葉植物 冬場の管理のコツ③風通しよくする

寒さの厳しい冬場はどうしても窓を閉め切りがちになります。

そうすると、鉢内の水分が長く停滞し、さらに暖房による熱で温められ、鉢内部が高温多湿状態になることもあります。

高温多湿の状態は観葉植物の根腐れを招く原因になりうるため、なるべく冬場も風通しよく管理してあげるのが理想的。

とはいえ、寒い時期に窓を解放するのは難しいですね。

そのような場合には、サーキュレーターを利用して風を当てるのも選択肢の一つでしょう。

風は直接植物に当たらないよう気を付けます。

【 関連topics 】「サーキュレーターと扇風機の違い【植物に適しているのは?】」はこちら

観葉植物 冬場の管理のコツ④ときどき日光浴も忘れずに

週に一度程度でも、レース越しの日光に当ててあげるとよいでしょう。

耐陰性がある植物であったとしても、ずっと日陰に置いたままだとどうしても弱弱しくなりがちです。

天気のいい日は数時間だけでも太陽の光を当てると、しっかりとした株を保てるでしょう。

観葉植物 冬場の管理のコツ⑤葉水で乾燥を防ごう

水やり自体は控え目にするとはいえ、冬場は葉は乾燥しがちになります。

そのため、時々、霧吹きを葉にかけてあげる「葉水」をおこなうのがおすすめです。

葉水は葉全体が占める程度に霧吹きで水を吹きかけるお手入れ方法。葉の表面だけではなく、葉の裏面にも吹きかけるように意識して葉水するとより効果的です。

ふわりと全体的に水がかかるように、細かい霧が噴射されるスプレー容器が葉水に適しています。

冬の観葉植物の管理 失敗例①「水遣りすぎによる根腐れ」

元気がないな、水が足りてないのかな?

冬場は、生長期に比べてどうしても元気がなくなったように見える観葉植物。

元気がない姿に焦って、必要以上の水を与え腐らせてしまうことが多いので注意です。

上写真は、筆者の育てていたシンゴニウムです。こちらは、冬場の水の遣りすぎによって根腐れしてしまいました。

このようになると復活は難しいです…。冬場の水の遣りすぎには十分気を付けましょう。

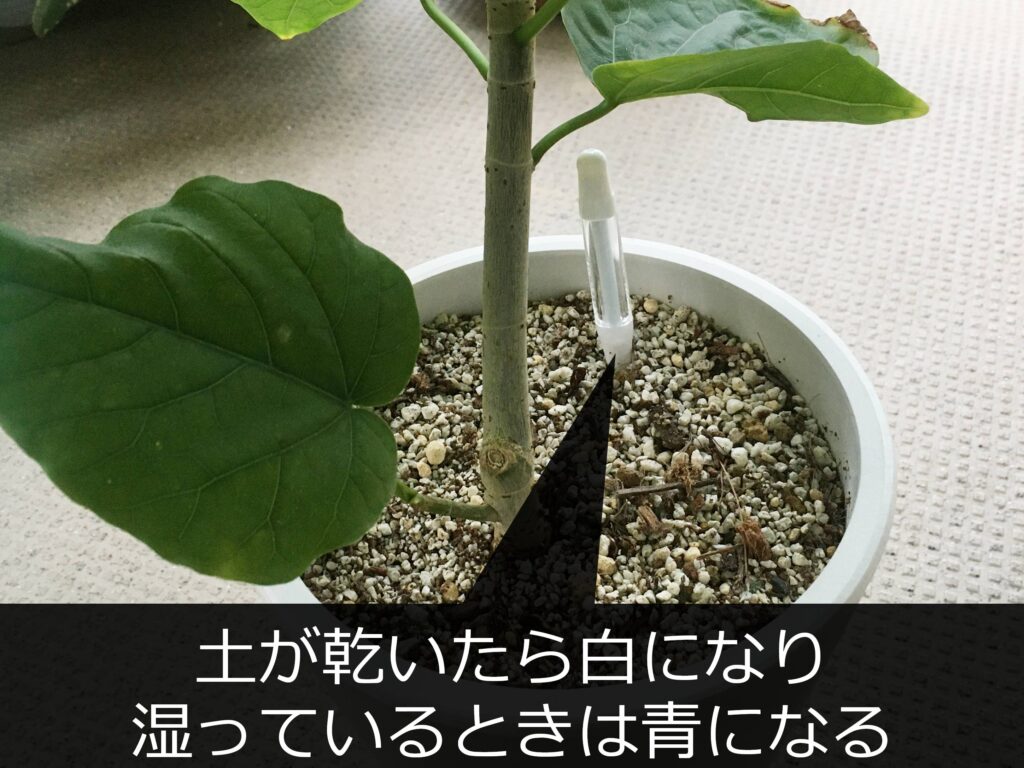

水やりチェッカーを活用して根腐れを防ぐ! 「できるだけ枯らしたくない」「水やりの感覚がいまいち分からない」 このような場合に重宝するのが水やりチェッカーです。 土に挿しておくだけで水やりのタイミングを色で教えてくれます。 観葉植物が枯れる原因1位ともいわれる「水のやり過ぎによる根腐れ」を防いでくれる優れものです。

冬の観葉植物の管理 失敗例②「肥料焼け」

冬場は肥料はほぼ必要ありません。

なんだか元気がないな。肥料をあげた方がいいかも…。

そうお考えになる方もいらっしゃるかもしれませんが、冬場の過度な肥料は「肥料焼け」を起こす可能性があります。

基本的に、観葉植物への肥料は生長期に与えるのがベスト。

冬場の不必要な肥料は、土の中の肥料成分が濃くなり、浸透圧で植物の根から水気が抜けていきます。

そうすると、根が萎れたり枯れたりすることも。

また、肥料の与えすぎは葉を硬く変形させる原因にもなりえます。

冬の観葉植物の管理 失敗例③「多湿によるカビの繁殖」

冬場は水の吸収の速度が生長期に比べ落ちています。

そんな状態で、「暖房の効いた室内」「水はけの悪い用土」「風通しがよくない」「通気性の不安があるプラスチック鉢」などの条件が揃うと、土表面にカビが生えることも…。

下写真は冬場の多湿によってカビの生えた土表面です。(閲覧注意)

カビは植物を弱らせるだけではなく、飛散する胞子によってアレルギーや喘息などの健康への悪影響も考えられます。

また、肥料の与えすぎもカビを繁殖させる原因となるため注意が必要です。(カビの餌になる)

基本的には冬場の肥料は必要ないと考えた方がよいでしょう。

【関連ブログ】「観葉植物のカビ!原因と予防法【土に白いふわふわ】」はこちら

まとめ

いかがでしたか?

観葉植物の冬場の管理はコツをつかめば生長期よりも手がかからずゆっくりと楽しめるのではないでしょうか。

そんな筆者は、冬場の管理に失敗して何度も植物を枯らせた苦い経験があります…。

冬場の観葉植物の管理のコツをつかんで、寒い季節を乗り越えましょう!

観葉植物 冬の水やりの方法【まとめ】

①観葉植物の冬場の水やりは、土がしっかり乾燥したのを確認してからおこなう

②観葉植物の冬場の水やりの頻度は、2週間に1~2回程度(様子を見て)