ドウダンツツジの花が咲かない主な理由と対処法【要約】

原因

- 剪定時期の誤り: 花後(7月頃)に形成される花芽を剪定で切り落としている可能性があります。

- 日照不足: 日当たりの悪い場所では花芽が育ちにくいです。

- 夏場の水切れ: 根が浅く乾燥に弱いため、水切れが翌年の花付きに影響することがあります。

対処法

- 剪定時期の見直し: 花後、なるべく早く(6月中旬頃までには)剪定を済ませましょう。

- 日当たりを確保: 日当たりの良い場所へ移動、または混み合った枝を剪定して日当たりを改善しましょう。

- 夏場の水切れに注意: 乾燥しやすい夏場は、特に水切れを起こさないよう注意し、必要に応じて水やりを。

「ドウダンツツジを育てているけど、なかなか花が咲かない」

ドウダンツツジを育てていると、花が咲かずに悩まれている方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、ドウダンツツジの花がなかなか咲かない理由と、その対処法をご紹介します。

- ドウダンツツジの花が咲かない主な理由3つ

- ドウダンツツジの花が咲かないときの対処法

- ドウダンツツジの花に関するよくある質問

- Q1 新しく植えたドウダンツツジは何年で花が咲く?

- Q2 冬の気温(寒さ)が足りないと開花に影響する?

- Q3 剪定の“方法”は花付きにどう影響する?(切り戻し vs 間引き)

- Q4 鉢植えで「根詰まり」すると花はどうなる?見分け方と対処

- Q5 花芽と葉芽の見分け方は?(冬〜春にチェックする方法)

- Q6 過湿や根腐れは開花にどう影響する?見分け方と初期対処

- Q7 どんな肥料をいつ・どのくらい与えれば花付きが良くなる?(具体的な目安)

- Q8 どんな病害虫が花付き低下を起こしやすい?発見〜対処の流れ

- Q9 古くなって花が減ったときの「更新(若返らせる)」方法は?

- Q10 年によって咲いたり咲かなかったりするのはなぜ?早めに分かる予兆は?

- まとめ

ドウダンツツジの花が咲かない主な理由3つ

まずは、ドウダンツツジの花が咲かない主な理由3つをご紹介します。

ドウダンツツジの花が咲かない理由①「剪定」

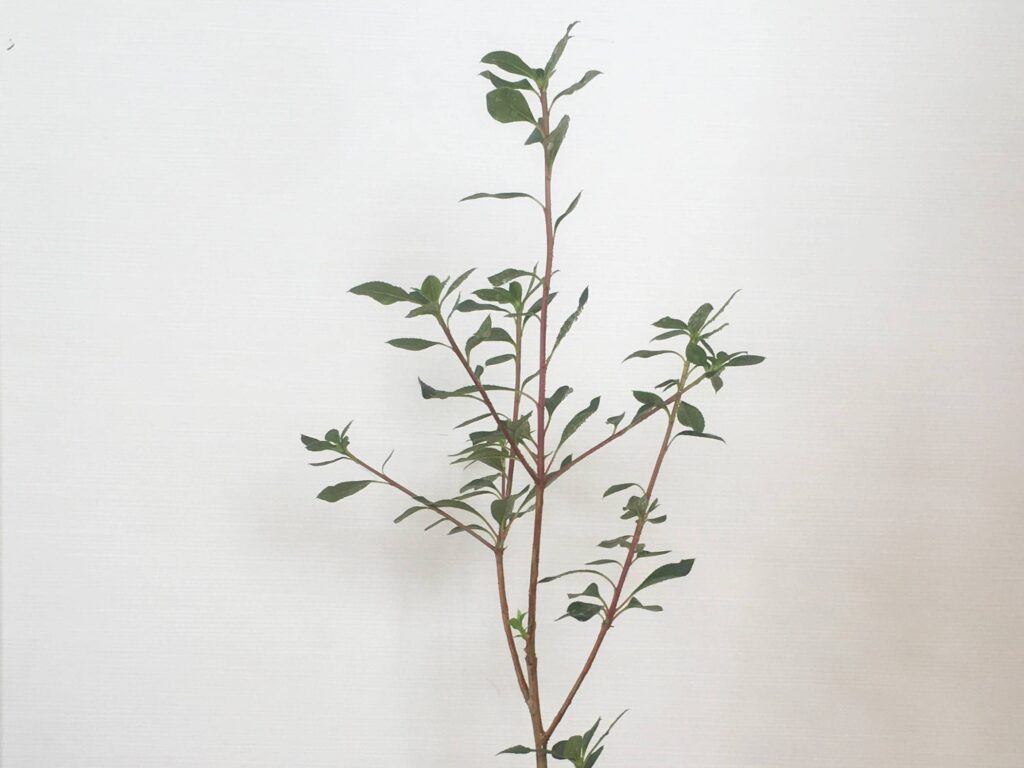

ドウダンツツジの樹形を整えるため剪定をしている場合、花を咲かせるための「花芽」まで取り除いている可能性があります。

ドウダンツツジの開花時期は3月~4月です。そして、花が終わったあと、新しい花芽が出来上がるのが7月頃といわれています。

そのため、剪定する時期によっては花芽を取り除いている可能性があるのです。

ドウダンツツジの花が咲かない理由②「日照不足」

ドウダンツツジの花が咲かない理由2つ目として挙げられるのが、日当たりの悪さです。

ドウダンツツジは日当たりの良い場所が大好き。日当たりが悪い環境が続くことでうまく花芽が育たず、結果、花が咲かなくなることも考えられます。

また、日照不足が続くと、紅葉の色も冴えないことが多いです。

※ただし、真夏の直射日光(西日も含む)は土の乾燥を防ぐためにも避けた方が無難です。鉢植えの場合は移動します。地植えの場合は根元に藁を敷いて土の乾燥を防ぎます。

ドウダンツツジの花が咲かない理由③「夏場の水切れ」

ドウダンツツジの花が咲かない理由として3つ目に挙げられるのが、夏場の乾燥です。

ドウダンツツジは浅く広く根が張ります。そのため、夏場の管理には注意が必要です。

夏場の水切れが、翌年の花付きに影響する場合もあります。その理由は、水切れによって、せっかく形成された花芽が乾燥で落ちる可能性があるからです。

※この他にも、病害虫による被害を受けている場合や、その他生育環境が適していない、遺伝(元々、花が付きにくい個体)、肥料の不足・過多などの理由も考えられます。

ドウダンツツジの花が咲かないときの対処法

次に、ドウダンツツジの花が咲かないときはどうしたらいいのかをご紹介します。

ドウダンツツジの花が咲かないときの対処法①「剪定時期を見直す」

ドウダンツツジの花を咲かせるためには、花後、なるべく早めに剪定する必要があります。

ドウダンツツジの剪定を毎年している場合、時期によっては花芽を切り落としている可能性があるからです。

ドウダンツツジの花芽は花後、7月頃には出来上がると考えられます。そのため、剪定する場合は花後、なるべく早めに余分な枝をカットしておきましょう。

地域にもよりますが、6月頃までには剪定を済ませておくことで、花芽を摘み取らずに済むと考えられます。

それ以降(6月中以降)に剪定した場合、新しい花芽まで摘み取ることになる可能性が高いです。

どうしても花を咲かせたいという場合、剪定を見送るのも一つの選択肢です。

ドウダンツツジの花が咲かないときの対処法②「日当たりを確保」

鉢植えでドウダンツツジを育てている場合、今よりも日当たりの良い場所に移動することで花が咲きやすくなる可能性があります。

ただ、地植えにしている場合は移動が難しいです。その場合は、混みあった枝を剪定して日当たりをよくしてあげるのも効果的でしょう。剪定の際は時期に気を付けます。

花後、なるべく早めに剪定します。遅くても6月中旬頃までに済ませるのがおすすめです。

日当たりは紅葉にも影響する

また、日当たりは紅葉にも影響します。ドウダンツツジの好む日当たり良い場所で管理していると、秋には赤く染まった色鮮やかな葉でも私たちを楽しませてくれるでしょう。

ドウダンツツジの花が咲かないときの対処法③「夏場の水切れに気を付ける」

ドウダンツツジは根張りが浅いため、特に夏場は乾燥しやすいです。水切れを起こさないよう気を付けてあげましょう。

雨が一週間以上降っていないときはたっぷりと水をかけてあげます。根本付近に藁を敷いておくのも乾燥予防として効果的です。

また、ドウダンツツジは有機質で酸性、排水性と水持ち両方にすぐれる土を好みます。

地植えであれば、ブルーベリーやツツジの用土が適しています。鉢植えなら鹿沼土や赤玉土、腐葉土を混ぜ込んだものだとよく育ちます。

ドウダンツツジ【肥料のタイミング】

ドウダンツツジの肥料を与えるタイミングは、「花後(お礼肥)」と「2月頃(寒肥)」の2回です。

ただ、窒素分の多い肥料は葉ばかりが生長して花付きが悪くなることも。花を咲かせるたいのであれば、有機肥料や油粕、リン酸を多く含む化成肥料がおすすめです。

ドウダンツツジの花に関するよくある質問

Q1 新しく植えたドウダンツツジは何年で花が咲く?

一般的には「苗の樹勢と植え付け時の大きさ」によりますが、小苗なら2〜4年、ある程度大きめ(苗木)で買えば1〜2年で初花が期待できることが多いです。

理由は花がつくためには枝が充実して花芽を作る必要があり、根と地上部のバランスが取れるまで時間がかかるためです。

対処法

- 植え付け後1〜2年は過度な剪定や追肥(窒素過多)を避け、根を傷めないように安定した水やりと寒肥で株を育てる

- すぐ咲かせたい場合は、販売店で「開花株」「花付き実績あり」の少し大きめ苗を選ぶのが確実

Q2 冬の気温(寒さ)が足りないと開花に影響する?

多くの落葉性の庭木は冬の低温で休眠が深まり、その後に正常な芽の分化(花芽形成)や開花が行われます。

極端に暖冬が続く地域や鉢で常に室内管理している場合、休眠が浅くなって花付きが悪くなることがあります。

対処法

- 鉢植えは冬季に屋外の寒風が当たりすぎないが十分冷える場所(北側の軒下や無暖房のガレージなど)へ移動して“冬の寒さ”を経験させる(ただし凍結で根が傷まないよう鉢の断熱やマルチングは考慮)

- 地植えではできるだけ根元を厚めにマルチして保温しつつ上部は冷気に触れさせるなど、微気候を工夫

Q3 剪定の“方法”は花付きにどう影響する?(切り戻し vs 間引き)

花を増やしたいなら「芯を切る(ヘッディング)」よりも、老枝や込み合った枝を根元から間引く(間引き剪定=透かし剪定)方が有利。

理由は、透かしで枝を減らすと株内に光が入り短い徒長枝が減り、充実した短枝に花芽が付きやすくなるからです。

具体的手順

- 花後すぐに(記事で触れた時期を守って)①枯れ枝・交差枝を切る、②古くなった太枝の1/3程度を根元から切って更新、③長いシュートは先端を軽く詰めて形を整える――を行う。

- いきなり株全体を短くする“強剪定”は花が減るので、どうしても行う場合は段階的に数年かけて更新するのがおすすめ

Q4 鉢植えで「根詰まり」すると花はどうなる?見分け方と対処

根詰まりすると吸水・吸肥が悪くなり生長が鈍って花芽形成が阻害されます。

見分けサイン

水をやってもすぐ表土が乾く/鉢底から根が見える/鉢が持ち上がるほど根が張っている/花付きが悪く葉が薄い

対処法

- 開花後の春に一回り大きな鉢へ植え替えるか、根鉢の外側を軽くほぐしてから1/3程度の根を切って同サイズの鉢に戻す(根を切りすぎると翌年の花が減るため要注意)

- 用土は水はけと保水のバランスが取れた、ツツジ・サツキ用や赤玉+腐葉土+鹿沼土などの酸性寄りの混合が良い

Q5 花芽と葉芽の見分け方は?(冬〜春にチェックする方法)

花芽は葉芽より丸く、ふっくらしていることが多く、枝先や短節にまとまってつく傾向があります。

一方、葉芽は細長く尖っていることが多いです。

チェックのタイミング

秋〜冬(休眠期)に枝を観察すると分かりやすい

実際に確認する手順

- 拡大鏡で観察→太さや形を比較→わからなければ同じ株の古い年の枝(花が付いていた年)と比べる。

- 確信が持てない場合は数ヵ所に印を付けて春まで観察すると確実です。

Q6 過湿や根腐れは開花にどう影響する?見分け方と初期対処

過湿は根酸素不足を引き起こし、葉の黄変、部分枯れ、活力低下、花芽形成不良につながります。

見分け方

葉が黄くなり葉先から枯れる、水やり直後に葉がだらんとする、根を掘ると黒く軟らかく臭いがする(根腐れ)

対処

- 患部(腐った根)を切除して健全な根だけ残す→排水性の良い土に植え替える→被害がひどければ土壌消毒や土の深い改良(砂や腐葉土を混ぜる)を検討

- 地植えでは排水改善(盛り土、傾斜で水を逃がす)や根元のマルチングで表面は保湿しつつ過湿を避ける工夫を

Q7 どんな肥料をいつ・どのくらい与えれば花付きが良くなる?(具体的な目安)

基本方針は「窒素が多すぎない(葉ばかり伸びない)」+「リン酸(P)を適度に補う」こと

実務的な選択肢

ツツジ・ブルーベリー用など「酸性土壌を好む花木用」の緩効性肥料、または油かすなど有機質肥が扱いやすい

与え方の目安(目安=株の大きさや肥料の濃度で変わります。必ず製品ラベルを優先)

- 地植えの成木:花後(お礼肥)に緩効性固形肥料を株周りの土に施す。量は市販の袋の指示に従うのが安全(例:小〜中株で約一握り=30〜100g程度の目安になる製品が多い)

- 鉢植え(口径25〜30cm):春〜初夏にかけて緩効性肥を一握り(約20〜40g)か、液体肥料なら表示量の1/2〜1倍を月1回程度。

- 注意点:晩夏〜秋に窒素肥料を多く与えると花芽形成を阻害する(葉優先になる)ので、夏以降は控えめに。寒肥は2月ころに少量与える、という記事と合わせて実践すると良いです。

Q8 どんな病害虫が花付き低下を起こしやすい?発見〜対処の流れ

花付き低下につながる主なものは「吸汁性害虫(アブラムシ、カイガラムシなど)」や「葉を食べる害虫」「根の病気(根腐れ)」です。

見つけ方

新芽や若枝にアリが多い→アブラムシの可能性、枝に白い盛り上がりやべたつき→カイガラムシ、葉が穴だらけ→毛虫類やナメクジ、葉が斑点→真菌性病害。

対処

- 軽度なら手で落とす・水で洗い流す・園芸用石けんやオイルスプレー、重度なら粘着トラップや登録のある殺虫剤を使用

- 病気は感染葉を取り除き風通しを改善、根腐れなら植え替え。いずれも早期発見と局所処理が肝心

Q9 古くなって花が減ったときの「更新(若返らせる)」方法は?

長年経った古株は生長点が疲れて花付きが落ちます。

対処法

- 段階的な更新剪定:毎年、古い太枝の1/3を地際から切って更新する方法で、株全体の負担を減らしつつ若返らせます(いきなり全部切ると翌年の花が激減するので避ける)。

- 強めの更新(高さを半分にするなど):花後すぐに切るのが基本で、復活には1〜2年かかる点を伝えましょう。

必要なら植替えや挿し木で新しい株に切り替える選択もあります。

Q10 年によって咲いたり咲かなかったりするのはなぜ?早めに分かる予兆は?

年間による差は「前年の生育ストレス(乾燥・過湿・病害虫・極端な高温や寒波)」「剪定・施肥のタイミング」「株の成熟度(若い/古い)」など複合的な要因で起きます。

早期の予兆チェック

- 冬〜早春に枝を観察して花芽の量(ふっくら具合)を確認

- 花芽が少なければ前年のどこかでストレスがあったと推定できるので、その原因(剪定時期、夏の水管理、根の状態、過度の窒素施肥など)を順に潰していく

- 優先順位は「根(鉢か地植えか)→水管理→剪定・肥料→病害虫」の順でチェックすると復元が早い

まとめ

今回は、ドウダンツツジの花が咲かない主な原因と対処法についてご紹介しました。

ドウダンツツジの花が咲かない理由は主に3つですが、もっとも多くみられるのが「剪定によるもの」のようです。

花が咲かない場合、剪定を見送り自然の樹形を楽しむのもいいかもしれません。

今回の記事を参考に、ドウダンツツジの育て方を見直してみてくださいね。

ドウダンツツジの花が咲かない理由

- 剪定によるもの(花芽が付いた後の剪定)

- 日照不足

- 夏場の水切れ

ドウダンツツジの花が咲かないときの対処法

- 剪定時期の見直し

- 日当たりを確保

- 夏場の水切れに気を付ける